Vous trouverez sur ce blog, beaucoup d'articles et de vidéos d'actualité. Les points de vue présentés dans ces articles et vidéos ne sont pas forcément les miens, mais ils peuvent amener une réflexion. Chacun se fera une opinion avec autre chose que le discours formaté des politiques et des médias.Vous y trouverez aussi les réponses aux questions qui me sont posées concernant mes livres. Les thèmes de mes ouvrages sont le développement personnel et la spiritualité.

mardi 30 janvier 2018

jeudi 25 janvier 2018

mardi 23 janvier 2018

mardi 16 janvier 2018

samedi 13 janvier 2018

[Recommandé] Macron décodeur-en-chef, par Frédéric Lordon (les crises)

Source : Le Monde diplomatique, Frédéric Lordon, 08-01-2018

« Alors les Décodeurs se réveillèrent, et ils virent qu’ils avaient l’air con… »

Lamentations, chapitre 2, verset 2 (révisé)

Par un effet de retour, que deux innocents grecs, Jocaste et Laïos, avaient bien expérimenté en leur temps, voilà donc les Décodeurs victimes du tragique destin qu’ils ont eux-mêmes consciencieusement œuvré à mettre en branle. L’histoire commence comme la charge de la brigade légère (ou lourde ?). La vérité est en danger, elle appelle à la rescousse. Mais qui pour lui venir en aide ? Qui sinon des vocations pures ? La presse libre et indépendante, la presse démocratique. Elle vole au secours.

On en était là de l’épopée, les Décodeurs assuraient la maintenance de la vérité en régime de croisière, bref les choses allaient gentiment leur train, quand plus sérieux qu’eux arrive leur indiquer d’autres manières : la distribution des gommettes faisant un peu léger, on y mettra maintenant les moyens de l’État.

Et voilà comment on se retrouve avec un projet de loi sur les fake news (1).

Il n’était pas besoin d’être grand clerc pour apercevoir dès le départ que tout s’était mis de travers dans cette histoire, et poursuivrait de même. Il fallait d’abord que la presse de service s’abuse considérablement quant à son propre crédit dans la population pour s’imaginer en rempart de correction, elle dont la mission d’intoxiquer n’est même plus vécue comme une mission tant elle est devenue une nature seconde. Il fallait ensuite ne pas craindre les balles perdues du fusil à tirer dans les coins, les médias rectificateurs, à défaut d’avoir songé à se blinder le fondement, étant voués à se retrouver eux-mêmes rectifiés par derrière, c’est-à-dire systématiquement interrogés pour leur substantielle contribution au faux général de l’époque. Ce qu’un minimum de décence réflexive – ou de régulation du ridicule – a manqué à produire : un réveil, il se pourrait que la loi anti fake news de Macron y parvienne, mais trop tard et avec quelques effets rétroactifs pénibles. En tout cas, et c’est le moins qu’on puisse dire, l’annonce n’a pas fait pousser des cris de triomphe dans les rédactions, même les plus en pointe dans la croisade du vrai – où, pour la première fois, on perçoit comme un léger sentiment d’alarme. On aurait pu imaginer une sorte d’exultation à la reconnaissance suprême du bien-fondé de la cause. L’ambiance est plutôt à une vague intuition du péril. De fait, le pas de trop est celui qui jette d’un coup une lumière un peu blafarde sur tout l’édifice.

Égoutiers de l’Internet ?

Car il devient de plus en plus difficile de se déclarer soldat de la vérité. L’enrôlement plus ou moins crapoteux au service du grand capital numérique n’était déjà pas bien glorieux – on ne s’était d’ailleurs pas trop précipité pour faire la publicité de ces collaborations. On apprend en effet depuis peu que bon nombre de rédactions touchent de Google et Facebook pour mettre à disposition des équipes de journalistes-rectificateurs aidant à purger les tuyaux. Il faut vraiment que l’argent manque pour accepter ainsi de se transformer en égoutiers de l’Internet pour le compte des Compagnies des Eaux qui prospèrent en surface. Bien sûr ça n’est pas de cette manière qu’on présente les choses, cependant même ré-enjolivée en cause commune de la vérité démocratique, l’association normalisatrice avec les grossiums de la donnée produit déjà un effet bizarre.

Il faut sans doute être un Décodeur, ou en l’occurrence un Désintoxicateur (Libération), pour se promener dans cet environnement en toute innocence, et même casser le morceau avec une parfaite candeur : « Nous, par exemple, on travaille pour Facebook, comme un certain nombre de médias en France travaillent pour Facebook et rémunérés par Facebook pour faire le ménage dans les contenus qui circulent », déclare Cédric Mathiot avec une complète absence de malice (2) – on voit très bien Hubert Beuve-Méry ou Sartre envisageant de « faire le ménage dans les contenus » en compagnie d’IBM ou de (la nommée avec préscience) Control Data Corporation.

On voudrait donc éclairer l’égoutier heureux sur les commanditaires pour qui il pousse le balai : Google News par exemple a considéré récemmentqu’un site comme le World Socialist Website (WSW) méritait d’être évacué comme de la déjection ordinaire. C’est que Chris Hedges y a donné un entretien avertissant des risques de censure par Google – qui n’a pas plu à Google. Le malheureux Hedges a donc aussitôt disparu des référencements par Google News. Quant au WSW, il a vu sa fréquentation acheminée par Google chuter de 74 %. Comme le nettoyage est général, treize des principaux sites de gauche étatsuniens dégringolent de 55 % (3). À Libération donc, pour le compte de Facebook, ou de qui voudra (paiera), et au nom de la vérité, les Désintoxicateurs « font le ménage » – des mots parfaitement choisis pour signifier une tonique promesse de démocratie.

C’est toujours le même étonnement, éternellement renouvelé, que d’entendre un Décodeur ou assimilé prendre la parole pour livrer sa philosophie du métier, à chaque fois la même confirmation performative du naufrage de pensée en quoi consistent les idées mêmes de fake news ou de post-vérité. Plus qu’un étonnement en fait, une sorte de vertige : le Désintoxicateur ne voit même pas le problème. On notera à sa décharge que ses employeurs semblent ne pas l’avoir vu davantage. À moins que leur situation de trésorerie les ait dissuadés de le regarder trop longtemps. Mais alors pourquoi, en si bon chemin, se mettre à toussoter au moment de recevoir les consécrations de la loi ? Un rude objecteur remarquerait qu’à l’inverse de Google et Facebook, la loi, elle, ne paye pas. Ne restent que les incommodités de la compromission – rachetés par rien. Ça n’est pas faux.

… ou attachés de bureau au ministère de l’intérieur ?

C’est même si vrai que, jusque dans les directions de médias les plus fanatiques, on pressent confusément la mauvaise affaire symbolique de se retrouver trop visiblement absorbées dans le processus en cours de fusion organique des puissances : capital, État, médias. Les distinctions institutionnelles purement nominales – « les entreprises », « les médias », « le gouvernement » –, devenues entièrement factices, feuilles de vigne recouvrant une indifférenciation déjà perceptible de tous, n’en étaient que plus dramatiquement précieuses, précisément parce que c’est tout ce qu’il reste : des noms usités, pour travestir le réel, au travers desquels on commence quand même à voir a giorno, mais vitaux pour tenter de préserver les derniers semblants. Libération passe la loque pour Facebook, c’est déjà un peu lourd – si c’est rémunérateur. Mais couler cet attelage dans un ministère de l’intérieur étendu, ça va devenir trop – et finir par se voir.

Car voilà toute l’affaire : c’est qu’à un processus de fusion externe, en répond un autre, interne – à l’appareil d’État. Et les deux entrent en coalescence pour produire un résultat tout à fait inédit. Le processus interne est celui qui voit la différenciation fonctionnelle de l’appareil d’État s’effacer tendanciellement pour le menacer de s’effondrer en un double ministère sec – dont un gigantesque ministère de l’intérieur. De quoi en effet l’État s’occupe-t-il essentiellement désormais ? De deux choses : le service du capital, et le contrôle des populations. Les inégalités en fusée et l’État social conduit au délabrement par paupérisation délibérée du côté du Ministère des amis, il ne reste forcément plus que des solutions de « maintien de l’ordre » du côté du Ministère des inconvénients. De ce côté-là, la fusion justice-police est déjà bien avancée – il suffit de se repasser les exploits des procureurs, de leurs réquisition, de leurs appels, depuis l’affaire Adama Traoré jusqu’à celle du quai de Valmy, et chaque fois qu’il s’agit de prendre le parti de la police ou d’avoir affaire à quelque forme de contestation. Comme il se doit, l’ensemble coercitif est parachevé par l’état d’urgence qui, converti en droit ordinaire, offre les moyens d’une toute nouvelle politique de « prévention » : surveiller les opposants politiques, si besoin est frapper ou intimider les éléments un peu remuants.

La prévention remonte maintenant d’un cran quand elle envisage de surveiller non pas des agités déclarés, mais la circulation des idées qui pourraient en conduire d’autres à l’agitation. C’est en ce point précis que les deux processus de fusion, interne et externe, se rencontrent, au moment où les médias se retrouvent intégrés dans la grande division du travail de surveillance, et comme délégataires d’une nouvelle mission de maintien de l’ordre – de l’ordre des esprits. Mais sans avoir rien demandé, et en se trouvant un peu embarrassés, forcément, de cette attribution de fait, sinon de droit. C’est que l’image de soi en défenseur de la liberté en prend un vieux coup de se voir « rouage externe » du grand ministère de l’intérieur, par ailleurs en train de réduire à lui une bonne moitié de la structure gouvernementale.

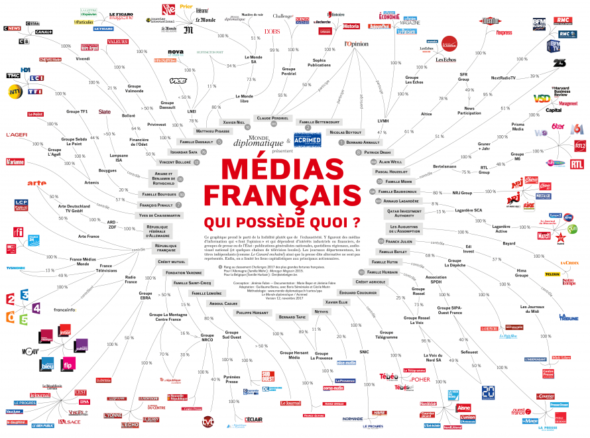

Si elle est oxymorique, l’idée de « rouage externe » dit pourtant bien ce qu’il y a à dire : l’effacement des frontières institutionnelles et l’intégration progressive de tous les pouvoirs dans un complexe unique. L’absorption complète des médias dans le capital est déjà une évidence quand dix milliardaires contrôlent 90 % de la diffusion des quotidiens nationaux (4). Mais leur satellisation par un appareil étatique de contrôle de l’information vraie fait partie de ces variations de degré qui menacent d’une modification qualitative de la perception.

Médias français : qui possède quoi

1er décembre 2016

Voilà donc le tragique destin. Les médias ont cru se sauver de la misère et de la déconsidération en jouant comme dernière cartouche la croisade contre les fake news. Mais plus puissant et plus opportuniste qu’eux vient ramasser la mise et s’établir comme le Parrain de la vérité – en les vassalisant de fait. Ça n’est pas que les médias n’aient pas déjà largement pris le pli de la vassalité : quand Le Monde ou L’Obs se retrouvent dans la main de Xavier Niel qui ne cache rien de son idée générale de la presse – « quand des journalistes m’emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix » (5) –, quand Libération ou L’Express se voient en équivalent numérique de l’ancien radio-réveil offert avec un abonnement, en l’occurrence à un fournisseur d’accès, on ne se sent pas exactement fouetté par le grand vent de la liberté.

Mais, signe des temps, si, nécessité faisant loi, l’on s’est très bien accommodé du dernier degré de vassalisation économique, on continue de faire des mines au moment d’entrer dans l’orbite de l’État. C’est qu’on tentait de survivre en trayant la rente morale offerte par des Erdoğan, Orban, Poutine et des Kim Jong variés. L’exercice de la posture va devenir plus difficile dans ces conditions où soi-même on consulte au ministère. On était Samuel Laurent ou Cédric Mathiot quand même, c’est-à-dire pas n’importe quoi, et voilà qu’on se réveille comme chef de bureau à la sous-direction de la vérité au ministère de l’intérieur. Technicien de surface chez Facebook à la rigueur, mais cadre B de la fonction publique, non !

La vérité de « la vérité »

Ça n’est pas tant, ici, que le changement de degré produise le changement de nature, mais qu’il le révèle – car il était acquis depuis un certain temps déjà. En réalité la perception commençait d’être acquise elle aussi, mais il est indéniable que le patronage étatique dans la certification de la vérité lui fait connaître un fameux progrès. Et, coïncidence malheureuse, en venant miner la stratégie résiduelle même que déployaient les médias pour planquer la merde au chat : quand on croule sous le poids de ses propres manquements, qu’on est sous le feu de la critique, et qu’on n’a aucune intention de rien changer, il reste toujours la possibilité de reprendre l’initiative en inventant des croisades subalternes : le complotisme et les fake news.

Choix terriblement mal inspirés en fait puisqu’ils étaient l’un comme l’autre susceptibles de se retourner en incrimination des incriminateurs. L’obsession du complotisme en dit au moins aussi long sur l’existence réelle de délires conspirationnistes que sur un certain tour d’esprit propre aux hommes de pouvoir qui vivent objectivement dans l’élément du complot, et dont les journalistes, quoique demi-sels d’antichambre, ont fini par s’imprégner à force de proximité. Si bien que la chasse aux complotistes a tout d’une manifestation de mauvaise conscience projective (6) – mais évidemment parfaitement méconnue comme telle (voir aussi l’encadré ci-dessous).

Le cas de la fake news est plus désespérant encore. Il y a d’abord l’indigence intrinsèque de la notion, révélée par ses philosophes mêmes : « fake news », nous avertit Cédric Mathiot, « a un sens très particulier »– qui justifie donc l’intervention d’intellectuels spécifiques – : il s’agit d’« une véritable volonté de tromperie, (d’)une information fausse, fabriquée à dessein pour tromper ». L’idée, d’une nouveauté littéralement terrassante, méritait bien de recevoir son concept à part entière, et surtout d’être dite en anglais. Car on n’avait jamais rien vu de tel – même pas en français. « Un sens très particulier » donc. Pour commencer.

Mais si c’était là le seul problème de la fake news… Hélas son inconvénient principal est ailleurs : là encore, dans sa traîtresse réversibilité. Car évoquer la propagation de fausses nouvelles fait immanquablement revenir en mémoire l’édifiant bilan de la presse officielle en cette matière, depuis ce qu’Acrimed appelle assez justement le journalisme de préfecture (7) jusqu’à la préparation du terrain pour des guerres à morts par milliers (8) (mais le compte Twitter de BHL ne risque rien). De même, donc, que pour le complotisme de l’anticomplotisme, la chasse à la fake news est la mauvaise conscience renversée de la fake news institutionnelle. Reproduisant par-là le système général des autorisations différentielles propre aux inégalités sociales, système par lequel le même acte est jugé différemment selon la position sociale des commettants, la dénonciation de la fake news des gueux a pour objet de faire oublier la fake news des puissants (ou des bons puissants contre les mauvais), la fake news protégée par les habitudes de la respectabilité et les tolérances de l’entre-soi.

Mais elle vise plus encore à substituer sa question secondaire à une question principale, par le projet de réorganiser tout le débat sur les médias autour du problème somme toute inepte de la « vérité » – car il est inepte une fois qu’on a accordé cette trivialité que tout commence avec l’établissement correct des faits –, quand le seul problème important est celui de la détention – actionnariale. Que le fonctionnement général de l’information soit infiniment moins affecté par quelques cinglés qui délirent, ou quelques officines qui intriguent, que par le fait massif de la propriété capitaliste concentrée, c’est ce que peinent visiblement à comprendre les demeurés du fact-checking qui font la chasse aux mouches pendant que le gros animal est dans leur dos.

Ça n’est donc même pas que la diversion « fake news » tourne court, c’est qu’elle revient façon manivelle. Mais la foirade est complète quand le nouveau partenariat des médias et du parquet (si les premiers ne s’y trouvent pas embarqués de leur complet aval) achève de mettre en pleine lumière l’indésirable vérité de la « lutte pour la vérité ». Il n’y avait plus que l’idéologie professionnelle de la corporation pour croire à cette vaste blague de la presse contre-pouvoir, quand tout atteste qu’elle est passée entièrement du côté des pouvoirs. Au moins restait-il ce qu’il fallait de distinctions formelles pour faire perdurer l’illusion auprès des moins avertis. Évidemment, si les médias installent leurs « cellules » quelque part entre le palais de justice et la préfecture de police, tout ça va devenir plus compliqué.

Politique-fake news

Que tout se voie davantage, c’était bien une prévisible némésis pour les médias du macronisme. Car s’il y a une maxime caractéristique du macronisme, c’est bien moins « En marche » que « Tout est clair ». Avec Macron tout est devenu très clair, tout a été porté à un suprême degré de clarté. L’État est présidé par un banquier, il offre au capital le salariat en chair à saucisse, il supprime l’ISF, il bastonne pauvres et migrants, dix ans plus tard et après n’avoir rien compris, il rejoue la carte de la finance. Tout devient d’une cristalline simplicité. En même temps – comme dirait l’autre – il n’a pas encore complètement rejoint son lieu naturel, le lieu du cynisme avoué et du grand éclat de rire ; et la guerre aux pauvres ouverte en actes ne parvient pas encore à se déclarer en mots. Il faut donc prétendre l’exact contraire de ce qu’on fait, scrupule résiduel qui met tout le discours gouvernemental sous une vive tension… et, par conséquent, vaut à ses porte-parole un rapport disons tourmenté à la vérité. Se peut-il que le schème général de l’inversion, qui rend assez bien compte des obsessions anticomplotistes et anti-fake news, trouve, à cet étage aussi, à s’appliquer ? C’est à croire, parce que la masse du faux a pris des proportions inouïes, et qu’il n’a jamais autant importé d’en rediriger l’inquiétude ailleurs, n’importe où ailleurs. On doit prier dans les bureaux pour que se fassent connaître en nombre de nouveaux fadas, des équivalents fonctionnels de la Pizzeria Comet Ping Pong (9), des hackers russes, des allumés des chemtrails ou de n’importe quoi pourvu qu’on puisse dire que le faux, c’est eux. Mais qu’heureusement l’État de médias veille.

En attendant que ces faux adversaires et vrais renforts arrivent, et qu’on puisse lancer contre eux la brigade très légère des fact-checkers, éventuellement accompagnée d’un panier à salade, il faut bien parler quand on est ministre et qu’on n’a pas réussi à éviter tous les micros (vraiment, on comprend qu’ils se planquent). Muriel Pénicaud explique sans ciller que la nouvelle disposition des ruptures conventionnelles constitue « un atout pour les salariés » (10). La même, qui a constitué une partie de son patrimoine par des plus-values sur stock-options consécutives à seslicenciements, est bien partie pour économiser 49 000 euros d’ISF – et l’on se demande ce qui, de ce fait ou de la fausse nouvelle d’un compte de Macron aux Bahamas, offense le plus l’esprit public. En tout cas Benjamin Griveaux n’en jure pas moins que « le gouvernement ne fait pas de cadeaux aux riches » (11). Gérard Collomb affirme, lui, qu’avec la loi antiterroriste « nous sortons de l’état d’urgence ». Éduqués à faire où on leur dit de faire, les médias ont répété à l’unisson. Avec évidemment un niveau de dissonance à y laisser la santé mentale : « sur le fond, les mesures d’exception vont devenir la norme » écrivent ainsi Les Échos – qui n’en titrent pas moins « Macron tire un trait sur l’état d’urgence » (12). On rapporte que Collomb en a marre de « passer pour le facho de service ». Mais c’est qu’il lui revient fonctionnellement le mauvais bout dans la ficelle de la double vérité – allez, c’est le bout où l’on récupère quand même l’admiration de l’extrême droite. Le bon bout, Macron se l’est gardé pour lui : « nous devons accueillir les réfugiés, c’est notre devoir et notre honneur ».

Tout ça fait déjà beaucoup, mais le mensonge s’élève pour ainsi dire au carré quand il est celui d’un discours qui porte sur le mensonge. Élevant tout cet ensemble à un point de perfection, et se rendant elle-même au tréfonds de l’abaissement, la ministre de la culture n’hésite pas à déclarer que la future loi sur les fake news vise « à préserver la liberté d’expression » (13). Boucle bouclée – et le ministère de l’intérieur a maintenant également absorbé une direction de la culture rectifiée.

S’il faut conserver quelque chose de la philosophie du Désintoxicateur, accordons-lui que le concept de la fake news est bien là, dans sa pureté : nous avons affaire à un ensemble de dires outrageusement faux, « fabriqués à dessein pour tromper ». Prévisible ironie, la loi sur les fake news est bien le terminus de la vérité – mais rejoint au nom de la lutte contre la post-vérité. Que la némésis de la presse macronienne advienne par Macron lui-même, n’est-ce pas finalement dans la logique des choses ? Ce n’est plus un gouvernement, c’est une fanfare à fake news. Tous les instrumentistes semblent bourrés, en tout cas cornent à tout va. Mais en fait sous la férule et dans la crainte du chef d’orchestre. Et, comme le veut cette forme renversée de cohérence désormais familière, le tout selon une partition attaquant les libertés au nom de la lutte contre « l’illibéralisme ».

Remarquable trajectoire, même si elle n’est faite que pour étonner les « faiseurs de barrage ». Prétextée par les outrances de Trump, la course à la vérité s’achève dans un devenir-Trump de Macron, qui plus est embarquant la presse des vraies-news dans ce grand huit d’où l’on aura sans doute à ramasser quelques désorientés. Que Macron se mette à avoir des airs de Trump, ce sont leurs politiques fiscales semblables qui l’ont déjà laissé entrevoir (14). Voilà qu’ils se ressemblent maintenant par leur commune obsession pour les fake news, simultanément propagateurs – bien sûr pas encore au même degré de grossièreté – et promettant de les éradiquer. Comme l’autre, Macron a visiblement envie d’être quelque chose in chief. Pourquoi pas Decoder in chief alors ?

On devrait tenir pour un symptôme sérieux qu’un gouvernant se prenne d’obsession pour les fake news : le symptôme de celui qui, traquant les offenses à la vérité, révèle qu’il est lui-même en délicatesse avec la vérité. Nous en savons maintenant assez pour voir que la politique entière de Macron n’est qu’une gigantesque fake news – parachevée, en bonne logique, par une loi sur les fake news. Entre le parquet et les cellules de Décodeurs, il y a de la catastrophe logique dans l’air, et de la souffrance au travail qui s’annonce. Ou peut-être pas.

Obsessions complotistes, obsessions anticomplotistes

On comprend sans peine que Libération et Le Monde, mais parmi tant d’autres, se soient fait une joie de l’étude Fondation Jean-Jaurès-Ifop sur les tendances complotistes de la population. Les deux principales écuries à Décodeurs n’allaient tout de même pas laisser passer ce caviar d’une justification en quelque sorte ontologique. Ni la presse en général manquer une occasion de réaffirmer que le monopole de l’information vraie comme de la pensée juste lui appartient. On notera au passage comme est bien conçue cette « étude », qui accole les 75 % de la population manifestant une défiance envers les médias avec le reste de la benne à complotistes, l’idée étant de suggérer, comme il se doit, que douter des médias et battre la campagne conspirationniste, c’est tout un. À l’évidence, ce qu’on pourra maintenant appeler le « massif du pouvoir », attaqué de toutes parts, n’est plus capable, pour se maintenir dans son monopole de la direction générale, de trouver d’autre solution que… la disqualification de la population même : elle est économiquement illettrée, politiquement errante, et d’une crédulité vicieuse.On sait donc maintenant avec une certitude scientifique au moins égale à celle de l’institut Ifop que le massif du pouvoir a perdu tout moyen de comprendre ce qui lui arrive – état de stupidité qui fait pressentir les conditions dans lesquelles, incapable de la moindre rectification de trajectoire, il finira : mal (car il finira bien un jour). Il a notamment perdu les moyens de comprendre ce qui se joue avec l’inflammation conspirationniste – dont il reste à prouver, tous effets de loupe des réseaux sociaux mis à part, qu’elle a effectivement crû. C’est que Rudy Reichstadt et la Fondation Jean Jaurès se seraient sans doute empressés de comptabiliser comme complotistes les « satellites détraquant la météo » qui faisaient les beaux jours des comptoirs des années 60 – et les satellites étaient russes !Que la pensée publique erre dans le mouvement naturel de faire sens de ce qui lui arrive, c’est un fait dont la nouveauté historique demanderait à être beaucoup discutée. Que, par un effet paradoxal, l’ampleur des élucubrations ait crû à proportion de l’élévation du niveau général d’étude, c’est-à-dire du nombre des gens s’estimant autorisés à « avoir des idées » sur le cours du monde, et à les dire, maintenant même à les publier, c’est probablement une piste plus robuste. Que l’obstination des pouvoirs à confisquer la conduite des affaires publiques en en dissimulant à peu près tout des gouvernés, fouette la production populaire des conjectures, qui plus est dans un contexte d’illégitimité croissante des gouvernants, et avec nécessairement la croissance, là encore simplement proportionnelle, de sa part égarée, ce serait aussi une piste à creuser. Mais on comprend que ni Le Mondeni Libération n’en aient la moindre envie. Quant à la cabane de jardin de la rue de Solférino (la Fondation Jean Jaurès) il y a beau temps qu’elle a perdu le dernier outil qui lui permettrait de creuser quoi que ce soit.

Frédéric Lordon

Source : Le Monde diplomatique, Frédéric Lordon, 08-01-2018

vendredi 12 janvier 2018

« Pourquoi sortons-nous de l’école avec des valeurs à l’exact opposé de celles qui nous ont motivés à y entrer ? » (Basta)

PAR COLLECTIF

Les écoles d’ingénieurs sont une spécificité de l’enseignement supérieur français. Couvrant les domaines de l’industrie, de la chimie, de l’agronomie ou encore de l’environnement, elles préparent leurs élèves à occuper des postes à responsabilités. Malgré leur statut généralement public, les multinationales y prennent une place de plus en plus importante, au nom du « rapprochement avec le monde de l’entreprise ». Témoignage de deux étudiant-e-s de l’une de ces écoles, AgroParisTech, championne des « sciences et industries du vivant et de l’environnement ».

Le 25 octobre dernier, Emmanuel Macron visitait le futur giga-campus de Paris-Saclay (Essonne), programmé dans le cadre du Grand Paris. Il a insisté sur la nécessité d’aller de l’avant dans les projets de rapprochement entre universités, écoles d’ingénieurs et entreprises [1]. Nous sommes étudiant-e-s dans une école d’ingénieurs directement concernée par ces projets : AgroParisTech, dédiée à l’agronomie, l’environnement, l’agroalimentaire et la santé. Nous sommes donc bien placé-e-s pour observer les nombreux motifs d’interrogation sur ce type de « rapprochements », et sur l’influence de plus en plus troublante des grandes entreprises dans les écoles d’ingénieurs et dans l’enseignement public en général.

AgroParisTech, l’« Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement » de son nom complet, en est un cas symptomatique. L’école est créée en 2007 à partir du regroupement de trois « prestigieux » établissements publics : l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA-PG) fondé en 1826, l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF) fondée en 1824, et l’École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIA) fondée en 1893. L’école assume aujourd’hui pleinement son alignement sur le secteur privé. A bas bruit, une révolution est en cours.

Un déménagement contre l’avis des élus représentant la future population de l’école

Dans le cas du déménagement d’AgroParisTech à Saclay, cette influence doit s’entendre au sens le plus littéral du terme. Pour valider le projet immobilier et les différents dossiers permettant d’accéder aux fonds nécessaires au déménagement, un vote formel du conseil d’administration de l’école était nécessaire. Celui-ci est composé pour moitié de représentants élus des professeurs, des étudiants et du personnel, et pour moitié de membres de droit (donc non élus), dont une partie vient du secteur privé.

À l’époque du vote, le président du conseil d’administration d’AgroParisTech, Jean-Baptiste Cuisinier, était également président du directoire de CapAgro Innovation, un fonds de « capital-innovation » associant tous les géants de l’agriculture industrielle français. La directrice de l’environnement de LVMH siégeait également aux côtés de Jean-Basptiste Cuisinier, lui-même succédant à Pierre Pringuet, ancien dirigeant de Pernod-Ricard puis du lobby patronal AFEP (Association française des entreprises privées, regroupant les plus grandes entreprises françaises), et à Muriel Penicaud, actuelle ministre du travail alors DRH du groupe Danone [2].

Des conflits d’intérêts profondément ancrés dans la vie de l’école

Le vote sur le projet immobilier a été acquis à seulement 23 voix contre 21. 21 voix qui étaient celles de tous les représentants élus des professeurs, étudiants et personnels, sauf un. Le projet de déménagement a donc été validé par les membres extérieurs du conseil d’administration, pour partie issus du secteur privé, contre l’avis des élus représentant la future population de l’école.

Les choses ne s’arrêtent pas là. Pour la réalisation du projet, une société par actions simplifiée (SAS) a été créée, « Campus Agro ». Celle-ci a pris toutes les décisions sans écouter les préférences des membres du conseil d’administration. Elle a décidé de ne pas étudier une possible rénovation des anciens sites de l’école, quand bien même les élus du conseil d’administration l’avaient demandé, comme si le déménagement sur Saclay était la seule option. Le chantier a finalement été confié à Vinci Construction France, filiale du groupe de BTP Vinci, dans le cadre d’un contrat de 190 millions d’euros [3]. Les projets de rapprochement entre écoles et entreprises cachent donc des intérêts privés bien précis. Mais les conflits d’intérêts ne sont pas cantonnés à ces grands projets d’aménagement aux retombées économiques immédiates pour les firmes de BTP. En réalité, ils sont profondément ancrés dans la vie de l’école et des étudiants.

Futur campus d’AgroParisTech, dont le contrat a été confié à Vinci Construction (source : http://campus-agro.com/)

La « Junior entreprise », porte d’entrée des intérêts privés

Une « Junior entreprise », ou JE, est une association d’étudiants, non rémunérés, qui a pour objectif de faire le lien entre le monde du travail et les étudiants en formation. Elle fonctionne comme « une petite entreprise, sur le modèle d’un cabinet de conseil » [4]. Contactée par des entreprises, des start-ups ou des collectivités afin de réaliser des études, la JE sélectionne et encadre l’élève qui réalisera l’étude. Les commanditaires et les études proposées sont généralement confidentiels. Nous avons cependant récolté quelques informations à propos de deux études, l’une commanditée par Vinci [5], et l’autre par la multinationale des semences et produits phytosanitaires Syngenta [6]. Deux entreprises dont les pratiques sont extrêmement controversées.

En tant qu’étudiant-e-s en agronomie et sciences de l’environnement, nous sommes particulièrement sensibilisé-e-s à ces questions, et avons choisi AgroParisTech, entre autres, en raison des engagements mis en évidence dans sa présentation : « La mise en œuvre d’un aménagement durable du territoire, la préservation de la biodiversité, et les réponses et adaptations au changement climatique ». L’absence d’éthique (ou l’ignorance ?) des étudiants de la JE, qui auraient pu refuser ces commanditaires, est préoccupante dans une école affichant de telles ambitions. Elle s’explique peut-être par la rémunération abusive offerte par les grandes entreprises pour que les étudiants démarchés réalisent leurs études : 1300 euros pour l’étude de Vinci pour une vingtaine d’heure de travail, et 1960 euros pour l’étude de Syngenta pour un total de 100 heures de travail.

Reproduire la figure du « cadre méprisant et carriériste »

Pourquoi une entreprise choisit-elle de faire travailler ainsi des étudiants ? Premièrement, cela lui permet d’éviter d’embaucher salarié ou stagiaire. Deuxièmement, cela lui permet aussi de se faire connaître à de futurs demandeurs d’emploi. Dans certains cas, l’étudiant ou l’étudiante sont aussi utilisés comme caution pour réaliser un état des lieux des pratiques des firmes concurrentes. Les commanditaires entretiennent ainsi le flou entre exercice académique et espionnage industriel.

Du côté des étudiants, la JE et les études qu’elle propose alimentent les tendances au corporatisme et à l’élitisme dans les écoles d’ingénieurs. Les processus sélectifs d’attribution d’une étude par la JE, où un élève prend le rôle du DRH pour évaluer les capacités de son camarade « chercheur d’emploi », tout comme auparavant la sélection initiée en classe préparatoire, contribuent à reproduire la figure du « cadre méprisant et carriériste ». Dans notre imaginaire étudiant, le profil type d’un camarade dynamique et ambitieux passe nécessairement par la case JE et termine par un poste à responsabilité dans le privé. Les mots dynamisme, créativité et initiative devraient pouvoir être compris dans un autre sens que celui de la valorisation économique et concurrentielle promue par la JE.

Le Forum Vitae, entre greenwashing et paradis du recruteur

On nous répondra que les élèves sont libres de choisir en toute connaissance de cause de postuler ou non à une étude JE. Mais les mêmes intérêts privés parviennent aussi, de manière plus insidieuse, à s’immiscer dans la formation académique elle-même. C’est d’ailleurs tout à fait assumé par l’administration de l’école : « Le partenariat avec les entreprises est intimement connecté à la formation et aux activités de recherche et d’expertise au sein d’AgroParisTech. »

Point d’orgue de cette influence : le Forum Vitae, qui a lieu tous les ans dans le quartier de la Défense à Paris, l’un des plus grands quartiers d’affaires européens. La participation à cet événement est obligatoire pour les élèves de première année et fortement conseillée pour les autres. Ils peuvent y écouter des entreprises comme Coca Cola [7], Syngenta, Bayer [8], Vinci ou encore Auchan [9] vanter leurs mérites et leur intégrité, des rhéteurs proposer des cartes de visite pour un premier job, des apprentis DRH faire miroiter des hauts salaires à des élèves en questionnement sur leur orientation, ou encore des « pitch » d’élèves « start-upers ».

Cette ambiance propagandiste est drapée de grands discours sur le « développement durable », « l’écologie », ou encore l’agriculture « verte », à l’image de Syngenta soutenant à son stand qu’elle « nourrit le monde ». Non seulement AgroParisTech rend possible et encourage cet étalage de malhonnêteté. Mais l’école utilise exactement le même vocabulaire que les entreprises.

Des cours créés par et pour les mastodontes du privé

D’autres mécanismes encore permettent aux entreprises de s’immiscer dans la formation des étudiants. C’est ainsi que nous avons découvert, un peu ébahi-e-s, les appels du pied de la Direction des partenariats d’AgroParisTech aux entreprises : les entreprises peuvent choisir que leurs « dons » versés à la Fondation AgroParisTech soient utilisés pour la « création d’un Master spécialisé ou d’un Master professionnel », ou encore contribuer « à la création d’une chaire sur une thématique spécifique ». Quel intérêt pour les entreprises ? La direction des partenariats y répond sans ambages : « Les étudiants et jeunes diplômés iront plus volontiers pour des stages, des emplois ou des demandes de prestations comme futurs clients, vers les entreprises les plus intimement connues d’AgroParisTech. » Ainsi certaines formations et certains cours à AgroParisTech sont conçus pour que nous développions l’envie d’aller travailler dans ces grandes entreprises !

Comment s’en étonner lorsque la directrice des partenariats, ancienne élève d’AgroParisTech, est d’abord passée par Sanofi puis par Vinci pour « concrétiser des alliances fertiles inédites » ? Cette déclaration a le mérite d’afficher la couleur. Nous pensons quant à nous que le financement de nos études ne devrait pas être lié à des intérêts privés, parce que l’éducation que nous recevons a notamment pour objectif de développer notre sens critique sur nos futurs métiers.

Reste une question épineuse : pourquoi cela semble-t-il normal à certains de nos camarades ? Pourquoi l’administration l’écrit-elle noir sur blanc comme si ces pratiques ne posaient aucun problème ? Pourquoi notre sentiment de dépossession ne semble-t-il pas partagé par toutes et tous, quand nous apprenons que nous représentons un « retour sur investissement » pour des entreprises que nous méprisons ? Pourquoi sortons-nous de l’école soumis à des valeurs à l’exact opposé de celles qui nous ont motivés à y rentrer ? La même situation se retrouve dans les autres écoles d’agronomie et d’environnement, mais aussi aujourd’hui dans toutes les écoles d’ingénieurs et autres établissements de l’enseignement supérieur se vantant de leurs formations au « développement durable ». Posons-nous la question des moyens que nous voulons mettre pour qu’il en aille autrement.

Deux étudiant-e-s d’AgroParisTech

Projet de loi sur l’asile et l’immigration : « Un document technocratique et inhumain » (Bata)

PAR BARNABÉ BINCTIN

L’avant projet de loi sur l’asile et l’immigration a été présenté jeudi par Matignon pour un semblant de concertation avec les associations, dont certaines ont boycotté la réunion. Ce projet de loi constitue un durcissement sans précédents depuis la Seconde guerre mondiale des conditions d’asile et d’accueil en France. « C’est une succession de dispositifs particulièrement répressifs, qui vont à l’encontre du discours humaniste et ouvert du président de la République »,dénonce Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme.

Le Premier ministre Edouard Philippe a convié hier, à Matignon, les associations à une réunion autour du projet législatif sur l’immigration et l’asile, attendu pour février en Conseil des Ministres. Une réunion présentée comme une étape de « concertation »pour discuter d’un « avant-projet de loi », deux termes réfutés par les acteurs de la société civile : « Un affichage trompeur », estime ainsi le Gisti, qui a décidé avec Médecins Sans Frontières de ne pas répondre à cette invitation. De son côté, la Cimade dénonce « la méthode » : « Ce document word, sans en-tête ni autre souci de mise en forme, n’a aucune valeur juridique. Il n’est pas question de discuter, simplement de nous informer de choix déjà bouclés. Cela illustre le peu de considération que le Gouvernement a pour notre travail », argue Rafael Flichman, porte-parole.

Le document de 4 pages, envoyé mercredi matin soit moins de 36 heures avant le rendez-vous, a été rendu public dans la journée par Le Monde. Il ne comporte aucune nouveauté par rapport aux dernières discussions : « Le cœur du texte est très dur et n’a pas bougé depuis notre dernière rencontre à la place Beauvau, fin novembre 2017 », estime Christian Reboul, en charge des questions de migration à Médecins du Monde. Hormis l’abandon déjà connu du concept de « pays tiers sûr » – qui devait permettre le renvoi de déboutés du droit d’asile vers un pays de transit sans examen du dossier – sont ainsi confirmées les grandes orientations telles qu’elles ont été présentées pour la première fois le 12 juillet dernier : « C’est une succession de dispositifs particulièrement répressifs, qui vont à l’encontre du discours humaniste et ouvert du président de la République, constate Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme. Ce que le gouvernement appelle lui-même un plan de ’’dissuasion migratoire’’ ».

Allongement de la durée de rétention jusqu’à 105 jours

Parmi ces mesures, on retrouve l’allongement de la durée de rétention : jusqu’alors de 45 jours, la durée maximale des séjours en rétention administrative doublerait à 90 jours, avec possibilité de la proroger pendant 15 jours supplémentaires – « dans le cas où l’étranger fait obstacle, lors de la dernière période de rétention, à l’éloignement » tel que le stipule le texte. « Une absurdité : si on est en centre de rétention, c’est qu’on ne veut pas partir, rappelle Rafael Flichman. En vérité, on étend la possibilité d’enfermement à 105 jours ».

Une mesure d’autant plus inefficace que 90% des expulsions se font dans les quinze premiers jours rappelle d’ailleurs la Cimade, qui déplore « une politique de fermeté pour ’’satisfaire’’ l’opinion publique ». En France, les centres de rétention accueillent près de 46 000 personnes par an, dont moins de la moitié sont finalement expulsés. Pour tous les autres, c’est donc surtout à une privation de liberté beaucoup plus longue qu’ils se destinent.

Les démarches de demande d’asile encore plus difficiles

La durée de la « retenue administrative », mise en place par la loi Valls du 31 décembre 2012, doit aussi être revue à la hausse. De 16h, elle passerait à 24h, devenant ainsi une véritable « garde-à-vue bis pour les étrangers sans-papiers »,estime la Cimade, tandis que les pouvoirs d’investigation de la police seront renforcés.

A ces mesures de détention s’ajoute un durcissement des procédures puisque les délais d’instruction de la demande d’asile veulent être réduits : à compter de son arrivée sur le territoire, un demandeur d’asile ne disposera plus que de 90 jours pour effectuer sa demande à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) contre 120 actuellement. Une gageure au vu des 30 jours aujourd’hui nécessaires pour accéder à un rendez-vous en préfecture. « Cela ne vise qu’à rendre plus difficile les démarches pour le demandeur d’asile, qui n’aura plus le temps et les moyens d’apporter les preuves de ses dires », analyse Malik Salemkour.

15 jours pour sauver sa vie

Le texte se caractérise également par un certain nombre de dispositions faisant reculer les droits des demandeurs d’asile. Ainsi un débouté ne devrait plus disposer que de deux semaines, au lieu d’un mois, pour déposer son recours. Recours qui par ailleurs ne sera plus forcément suspensif : « Concrètement, cela veut dire que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pourra statuer sur les cas sans la présence du requérant, décrypte Christian Reboul, qui y fut juge de l’asile pendant 3 ans. Et si la personne n’est pas là pour plaider son parcours et défendre son récit de vie, vous pouvez être sûr que la décision lui sera quasi-automatiquement défavorable. C’est la remise en cause d’un droit fondamental pour le demandeur d’asile ».

Tri des migrants dans les hôpitaux

Autre disposition fortement contestée, la « circulaire du 12 décembre » prise par Gérard Collomb qui permet le contrôle de la situation administrative des personnes hébergées en accueil d’urgence, ouvrant la porte au recensement et au « tri des migrants » dans les CHU. Un détricotage du principe inconditionnel de l’accueil, attaqué directement devant le Conseil d’Etat hier par une vingtaine d’associations. Dans le mail présentant la réunion d’hier, le secrétariat du Premier Ministre précisait mercredi que « les questions relatives à la circulaire du 12 décembre sur l’examen des situations administratives seront examinées dans le cadre d’un groupe de suivi spécifique » ; pourtant la mesure prévoyant des échanges d’information entre les centres d’hébergement d’urgence et l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), en semble bel et bien inspirée. « Pourquoi ne pas prévoir la même chose avec les écoles et les hôpitaux, également ? ironise Malik Salemkour. C’est une mesure indigne de la France, qui est aujourd’hui prête à tout pour chasser les personnes en situation irrégulière ».

« Sortir de cette logique de peur »

« On cherche à faciliter l’éloignement des demandeurs d’asile », corrobore Christian Reboul. En décembre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon s’était insurgé contre cette « vision sécuritaire » que porte le gouvernement, pointant une « défaillance par rapport aux droits fondamentaux ». D’ailleurs, le texte se caractérise aussi par ses carences et se montre plutôt incomplet sur les questions d’intégration : « Il n’y a pas d’effort notable en la matière, rien pour rétablir la carte de résident de plein droit par exemple », développe Rafael Flichman. Quant aux chiffres annoncés – 7500 places supplémentaires pour les demandeurs d’asile en 2018-2019, 5000 places ouvertes en centres provisoires d’hébergement pour les réfugiés – le scepticisme reste de mise, à l’heure où l’Ofpra a enregistré plus de 100 000 demandes d’asile en 2017 : « Cela va dans le bon sens, mais il s’agit de dépasser le stade de l’annonce… », rappelle Malik Salemkour, qui résume ainsi le texte : « C’est un document technocratique et inhumain, qui ne tient pas compte des réalités de terrain. Il faut sortir de cette logique de peur et retrouver un discours humaniste et de confiance sur les migrations ». On en paraît encore loin : dans les grands axes de travail évoqués ainsi par le gouvernement, pas un mot non plus sur le « délit de solidarité » qui sévit en ce moment à l’égard des bénévoles qui aident un peu partout, en France, à l’accueil des exilés.

Barnabé Binctin

Photo : évacuation d’un camp, à Calais, en 2014 / CC Squat Le Monde

jeudi 11 janvier 2018

Pointer au chômage plutôt qu’au travail : les combines des multinationales pour couler définitivement leurs usines (bastia)

PAR ALEXIS MOREAU

Lorsqu’elles décident de fermer un site, les multinationales ne lésinent pas sur les moyens. Quitte, dans les cas extrêmes, à saboter les machines. La « loi Florange » de 2014 leur impose la recherche d’un repreneur, mais sans obligation de résultat. Comme les directions n’ont souvent aucune envie de voir s’implanter un concurrent – ou, pire, de laisser les clés aux salariés qui auront créé leur société coopérative – elles usent de tous les stratagèmes disponibles pour empêcher une reprise. Combien de sites industriels rentables ferment ainsi chaque année ?

A Docelles, un village niché au creux des Vosges, la nouvelle a semé la consternation cet automne. La direction du groupe forestier finlandais UPM aurait envoyé une équipe pour saboter son ancienne papeterie, à l’arrêt depuis 2014 et dont les équipements devaient être vendus aux enchères quelques jours plus tard. Objectif : empêcher des concurrents de racheter les pièces pour les remettre en service ailleurs. Les saboteurs n’ont pas hésité à percer des machines neuves, dont certaines valent jusqu’à 700 000 euros pièce.

« La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, et des journalistes de tout le pays sont venus faire des reportages, raconte le maire, Christian Tarantola [1]. Tout le monde est écœuré. Des habitants sont venus me trouver pour tenter de comprendre. » Ancien représentant CFE-CGC, Nicolas Prévot a travaillé 17 ans dans l’usine : « En l’apprenant cela dans la presse, j’ai eu, comme les autres, un sentiment d’immense gâchis. Dans toute cette affaire, nous n’avons jamais eu notre mot à dire. UPM nous a menti depuis l’annonce de la fermeture, en prétendant qu’ils avaient l’intention de vendre. »

Fermer des usines pour faire monter les prix

Lorsque le DRH apprend aux salariés, un matin de 2013, que le groupe a l’intention de fermer le site six mois plus tard, c’est le début d’une course contre la montre. Plusieurs projets de rachat émergent, dont un plan de reprise en société coopérative et participative (Scop) porté par les 85 salariés de l’usine (lire ici). L’usine attire aussi des industriels du papier, comme Pocheco, basé dans le Nord [2]. Son dirigeant, Emmanuel Druon, bataille pour racheter le site. Sans succès.

« Quand l’annonce de mise en vente a été publiée, nous avons sauté sur l’occasion, explique-t-il. La papeterie de Docelles est une entreprise ancienne mais polyvalente et moderne, capable de produire des papiers de grande qualité. Notre idée était de nous implanter sur des marchés de niche, afin de ne pas se frotter aux grands groupes. »Pourtant, Emmanuel Druon se heurte à un mur : « Les émissaires du groupe m’ont fait comprendre qu’ils se fichaient de notre projet. Leur préoccupation était de fermer des usines en série pour réduire l’offre de papier sur le marché européen, et faire remonter les prix, cela afin d’augmenter leurs marges. J’ai appris par la suite que les coûts de fermeture du site devaient être amortis en cinq ans par UPM, grâce aux seuls gains représentés par les hausses de taux de marge. »

Au nom de la « liberté d’entreprendre »

UPM n’aura donc pas hésité à saboter l’usine avant de partir. Son dirigeant français avoue, au détour d’un article, que le procédé a été utilisé dans d’autres pays européens, accréditant la théorie d’Emmanuel Druon. Si ces sabotages choquent par leur brutalité, ce qu’ils révèlent n’a rien d’inédit. Bien souvent, les grands groupes rechignent à céder une usine destinée à être fermée. C’est précisément pour leur forcer la main qu’une loi est entrée en application en 2014, après des mois de polémique – et une promesse un peu hâtive formulée par le candidat François Hollande sur le toit d’une camionnette. Surnommé « Loi Florange », le texte oblige les entreprises de plus de 1000 salariés à chercher un repreneur lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une usine impliquant des licenciements.

A l’époque, le Medef était monté au créneau, dénonçant sans originalité une atteinte à la liberté d’entreprendre. Les partisans du texte n’avaient pourtant rien de dangereux révolutionnaires, à l’instar du très modéré François Brottes, ex-député PS : « Nous vivons dans un système de libre-échange, c’est exact, déclarait-il alors. Mais si une entreprise travaille à créer un désert autour d’elle, en empêchant que les activités qu’elle arrête soient reprises par les salariés ou par d’autres concurrents, joue-t-elle le jeu du libre échange ? »

La « reprise », un marché pour les cabinets de conseil

Initialement, la proposition de loi prévoyait d’obliger les grands groupes à céder leur usine. A l’arrivée, l’obligation de résultat a été abandonnée, au profit d’une simple obligation de moyen. Les entreprises doivent prouver qu’elles ont entamé des démarches, sous peine de voir retoqué leur plan social par l’administration. En pratique, ce ne sont pas les directions elles-mêmes qui prospectent les repreneurs, mais des cabinets spécialisés. Il peut s’agir de sociétés ayant pignon sur rue, qui prospèrent sur le marché des restructurations : BPI, Altedia, Alixio, etc.

Bastamag s’est procuré un contrat conclu en mai 2016 entre l’entreprise d’équipement de salles de bains Allia, filiale de la multinationale suisse Geberit, et le cabinet de conseil en « ressources humaines » Altedia. Allia s’apprêtait à fermer deux sites, laissant 230 salariés sur le carreau. Le document récapitule les missions confiées à Altedia : ciblage des candidats à prospecter, « prospection intensive » durant quatre mois, visites, suivi... Au total, les honoraires du cabinet s’élèvent à 90 000 euros – hors bonus en cas de rachat. Un passage du contrat souligne la préoccupation majeure de la multinationale : garantir l’homologation par l’État du plan social.

Le rôle parfois ambiguë des experts

Le choix d’Altedia résume à lui seul l’ambiguïté de la démarche. Fondé en 1992, ce cabinet ne s’occupe pas seulement de la recherche de repreneurs, mais aussi du reclassement des salariés licenciés dans le cadre de plans sociaux (PSE). Une activité encore plus lucrative. Se pose alors la question du conflit d’intérêts. Un cabinet responsable des deux prestations – et qui sera donc gagnant quelle que soit l’issue de la procédure de reprise – aura-t-il réellement intérêt à éviter la fermeture d’un site, qui lui assurerait la gestion d’un « plan social » conséquent ?

Un expert comptable habitué des restructurations s’est livré pour Bastamag à une estimation, inspirée de cas qu’il a pu traiter. Dans cet exemple théorique, une multinationale envisage de fermer un site de 300 salariés. Un cabinet candidate pour la recherche de repreneurs, et pour la prise en charge d’éventuels reclassements.

Dans une première hypothèse, le sauvetage aboutit. Le cabinet empoche alors 1 150 000 euros – soit 150 000 euros d’honoraires fixes liés à la recherche de repreneurs auxquels s’ajoute un million d’euros de bonus lié à la réussite de la reprise. Seconde hypothèse : la reprise échoue, et tous les salariés sont licenciés. Le cabinet peut espérer toucher 150 000 euros d’honoraires fixes, plus 1,35 millions pour le reclassement des salariés – à raison de 4500 euros par salarié suivi [3]. Soit un total d’1 500 000 euros. Dans cet exemple fictif, l’échec de la reprise rapporte 350 000 euros supplémentaires au cabinet de conseil !

L’art et la manière de faire échouer une reprise

Dans le dossier Allia, Altedia s’est occupé à la fois de la recherche du repreneur et du reclassement (Bastamag a cherché à contacter Altedia à plusieurs reprises, sans succès). des salariés. A l’arrivée, un des deux sites a fermé ses portes. L’autre a échappé à la fermeture, après une longue mobilisation des salariés. Conclusion de notre expert : « Dans ce cas de figure, qui n’est pas rare, un cabinet a objectivement intérêt à ce que la reprise échoue. Cela ne veut pas dire qu’il bâclera le dossier ! Mais le doute subsiste. Pour l’éviter, les directions devraient refuser d’engager le même prestataire pour les deux missions. »

Mais ces mêmes directions y ont-elles intérêt ? Bien souvent, elles emploient plus d’énergie à fermer un site qu’à trouver un repreneur. En pratique, il n’est pas difficile de plomber un sauvetage industriel tout en faisant mine de respecter la loi. Il suffit par exemple d’exclure du champ des recherches les concurrents directs. Dans le contrat signé par Allia et Altedia, par exemple, le cabinet de conseil indique, dans la rubrique « ciblage d’entreprises à prospecter » : « Éventuelle "blacklist" des concurrents d’Allia ». Ce choix interroge : les repreneurs les plus à même de racheter un site et de valoriser ses compétences humaines et matérielles sont, bien souvent, des industriels du secteur.

Une autre méthode consiste à décourager les repreneurs. « Pour caricaturer, si vous faites le portrait d’un site en expliquant qu’il est loin de tout, peu attractif et que l’activité n’a aucun avenir, vous n’attirerez pas grand monde », résume Jean-Vincent Koster, expert auprès des comités d’entreprise. Il cite un exemple de dossier monté pour la reprise d’un site par un cabinet patronal : « On a dit au cabinet, sur le ton de la blague : "Si vous arrivez à trouver un repreneur avec un dossier pareil, vous êtes très forts !" Leur description était totalement à charge. Ils n’évoquaient ni le potentiel de relance du site, ni les compétences des salariés. »

Les salariés mieux servis par eux-mêmes ?

Mais les candidats au rachat ne sont pas forcément des industriels. Ce sont parfois les salariés eux-mêmes qui tentent de reprendre leur usine menacée. Bien souvent, ils ont intérêt à s’armer de courage, car les directions ne leur facilitent pas la tâche. Les salariés de Fralib en savent quelque chose, qui ont dû ferrailler trois ans contre leur ancien employeur, la multinationale agroalimentaire Unilever, pour reprendre leur usine de sachets de thé. Les employés de la Seita, filiale française d’Imperial Tobacco, vivent le même chemin de croix. Ils tentent de relancer leur usine de Riom, vouée à la fermeture pour cause de délocalisation en Pologne.

Une quarantaine d’entre eux ont monté un projet de Scop, qui commercialiserait des dosettes - les tubes dans lesquels on fabrique soi-même sa cigarette. Dans leur business plan, les salariés tablent sur un retour à l’équilibre en 2020. « Notre projet est soutenu par les responsables politiques locaux, la Confédération des Scop et les buralistes du département, assure Stéphane Allègre (CGT). Mais le groupe refuse de nous céder les machines. A la limite, je comprends qu’ils hésitent à nous laisser les locaux : un site de 80 000 mètres carrés peut représenter une jolie plus-value immobilière en cas de revente. Mais les machines ne leur serviront à rien. Ils vont les détruire, ou les revendre à prix cassé. »

La reprise par les salariés, une menace idéologique

L’argument de la concurrence ne tient pas vraiment ici. On voit mal comment une Scop de 40 salariés pourrait rogner les marges d’une multinationale pesant 30 milliards d’euros. « Cet argument ne fonctionnait pas davantage dans le cas de Fralib, note un avocat parisien. Au fond, la vraie raison est peut-être d’ordre psychologique, voire idéologique : quand un groupe tire un trait sur une usine, il n’a aucune envie de voir une poignée de travailleurs la remettre en marche. Dans une économie libérale, ce ne sont pas les salariés qui décident. Ce sont les directions ! »

En moyenne, quelque 200 sites industriels baissent le rideau chaque année [4]. Certes, tous ne sont pas rentables, mais combien d’usines pourraient échapper à la casse ? Il n’existe pas de statistiques publiques recensant les reprises. Le cabinet Trendeo nous a néanmoins fourni ses propres estimations, en partie réalisées à partir de la presse locale. Le nombre de sauvetages de sites menacés reste marginal : 14 en 2013, 28 en 2014, 12 en 2015, 8 en 2016. Une chose est sûre : la loi Florange, promulguée en 2014, n’a pas suffi à inverser la tendance.

Alexis Moreau

Photo : un salarié de l’usine Fralib, reprise en coopérative par une partie des salariés après une longue bataille contre Unilever / Jean de Peña (Collectif à-vif(s))

Inscription à :

Articles (Atom)