Vous trouverez sur ce blog, beaucoup d'articles et de vidéos d'actualité. Les points de vue présentés dans ces articles et vidéos ne sont pas forcément les miens, mais ils peuvent amener une réflexion. Chacun se fera une opinion avec autre chose que le discours formaté des politiques et des médias.Vous y trouverez aussi les réponses aux questions qui me sont posées concernant mes livres. Les thèmes de mes ouvrages sont le développement personnel et la spiritualité.

jeudi 31 janvier 2019

mercredi 30 janvier 2019

mardi 29 janvier 2019

Risque de conflit d’intérêt au sein de la mission parlementaire sur le financement de la psychiatrie (basta)

PAR RACHEL KNAEBEL

Le 22 janvier, des centaines de soignants, infirmiers, psychiatres, psychologues, des hôpitaux et structures psychiatriques publiques, et des associations de patients ont manifesté à Paris. Après des mois d’un mouvement social à travers tout le pays, de grèves longues à Amiens, au Havre, à Niort ou Rouen, les revendications du mouvement concernent toujours le besoin de moyens humains pour pouvoir assurer correctement le soin des patients, alors qu’un poste sur quatre n’est pas pourvu, selon l’Union syndicale de la psychiatrie (USP).

Le même jour, à l’Assemblée nationale, la députée de la majorité LREM Martine Wonner, lançait des auditions pour une mission d’information expresse sur le financement de la psychiatrie. Elle en est la rapporteuse. Cette mission doit rendre ses travaux la semaine prochaine, avant que la ministre de la Santé Agnès Buzyn ne présente son projet de loi sur la réforme du système de santé.

Martine Wonner est elle-même psychiatre de profession. Ce qui pourrait gager de sa connaissance du secteur et de la réalité du travail des soignants. Mais juste avant d’entamer son mandat de députée en 2017, elle occupait le poste de directrice médicale et du développement au sein d’un groupe de cliniques psychiatriques privées, le groupe Sinoué. Elle était également membre de son comité de direction. Sa déclaration d’intérêts le précise. À ce titre, elle a gagné plus de 122 000 euros en 2016, et un peu plus de 51 000 euros les six premiers mois de 2017. Elle a cessé cette activité à la prise de son mandat, en juin 2017.

Mener une mission sur le financement de la psychiatrie quand on a soi-même travaillé juste avant son mandat comme responsable dans un groupe de psychiatrie privée, cela peut-il représenter un conflit d’intérêts ? Certains soignants du secteur s’en inquiètent. « J’ai eu une longue carrière professionnelle. Je n’ai pas fait que ça, répond la députée Martine Wonner. J’ai été à l’hôpital public, j’ai ensuite travaillé au sein de deux agences régionales de santé, j’ai aussi été responsable du développement au groupe privé de cliniques psychiatriques et de réhabilitation Générale de santé (racheté depuis par le groupe australien Ramsey, ndlr), et directrice médicale du Samu social de Paris », poursuit Martine Wonner. Pour elle, « il n’y a pas de conflit d’intérêts ». « Justement, je ne suis pas hors-sol », se défend la députée chargée de la mission d’information.

Photo : CC Dominique Bernardini

Lire aussi :

Le billet « Les pompiers pyromanes de la psychiatrie », sur le blog du psychiatre Mathieu Bellahsen, sur la couverture médiatique de la journée d’action du 22 janvier ?

Avec le prélèvement à la source, « on a encore moins les moyens de taper sur les gros fraudeurs » (basta)

PAR NOLWENN WEILER

Les agents des impôts sont pris en étau entre le sentiment d’injustice fiscale et la mise en œuvre du prélèvement à la source : « On sent une haine des gens pour nous, c’est terrible », témoignent certains. Les accueils des centres des impôts sont pris d’assaut par les contribuables, avec leurs questions et leurs inquiétudes sur la réforme. Loin des déclarations rassurantes du ministre Gérald Darmanin, qui se félicitait le 7 janvier de l’absence de « bug », les fonctionnaires des impôts sont débordés : absence de formation, problèmes informatiques, prolifération des mails et organisation défaillante sont leur lot quotidien. La réforme présentée comme simplificatrice rend encore plus difficile leur métier. Récit.

14h30, mardi 15 janvier, dans une ville du grand ouest. Une file d’attente de plusieurs heures s’étire au rez-de-chaussée du centre des impôts. Cet après-midi, comme tous les jours depuis le début du mois de janvier, il faudra fermer les portes un peu avant 16h, soit 1h30 avant la fin du service, pour que les agents aient le temps « d’absorber » la file d’attente... La majorité de celles et ceux qui se déplacent depuis début janvier veulent des renseignements sur le prélèvement à la source (PAS). Voté par les députés dans la loi de finances 2018, le PAS – qui concerne l’impôt sur le revenu – n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2019 [1].

« On a d’abord vu les retraités, puisqu’ils touchent leurs pensions en début de mois, explique Natacha. Puis sont arrivés les chômeurs, qui reçoivent leurs indemnités le 15. » « Fin janvier, on va avoir tous les salariés qui ont été prélevés "à l’insu de leur plein gré" », ironise Iseult. Le prélèvement à la source suscite tant de questions que les agents en charge de l’accueil sont débordés, partout en France.

« La grande réforme de simplification » s’avère... compliquée

« Les gens ont besoin de voir quelqu’un. Cela les rassure, dit Jules. Et il y a parfois des erreurs. Par exemple, un taux d’imposition calculé sur le brut au lieu d’être calculé sur le net. » Passée cette première vague, viendra la contestation des prélèvements effectués. Et les questions concernant la déclaration sur les revenus de 2018, qu’il faudra faire, comme tous les ans, avant le mois de mai – le prélèvement à la source concernant déjà, lui, les revenus de 2019. Puis, en septembre, se manifesteront les gens mécontents de devoir rembourser un crédit d’impôt datant de 2017, indûment perçu depuis janvier parce que leurs déclarations de revenus 2018 n’auront été réactualisées qu’au printemps… Heureusement que la mesure fiscale est « une grande réforme de simplification », comme l’a affirmé le ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, le 7 janvier [2].

Pour faire face à cette affluence qui a été – un peu – anticipée, les agents ont été invités, oralement, à ne pas prendre leurs congés en janvier. Une cinquantaine de contractuels ont aussi été embauchés sur tout le territoire, ainsi que des services civiques. « Ils sont censés orienter les gens, c’est tout. Mais on sait bien, nous, que les services civiques font aussi de l’information », protestent les agents.

580 euros par mois pour expliquer la complexité fiscale, sachant que nombre d’agents aguerris ont du mal à y retrouver leurs petits, voilà une entrée dans la vie active alléchante. Sans compter que les personnes qui se pressent à l’accueil ne savent pas toujours garder leur calme. « Les agents des finances publiques sont en première ligne face au mécontentement lié à la baisse du pouvoir d’achat et à l’injustice fiscale, souligne la CGT finances publiques. Ils ont déjà fait les frais d’actions parfois violentes dans l’exercice de leur mission depuis novembre 2018 » [3].

« Les mails s’accumulent tant, qu’on ne pourra jamais y répondre »

Le degré « d’impréparation » de la réforme sidère les fonctionnaires des impôts, contredisant – encore – le ministre Gérald Darmanin ravi, le 7 janvier, que « tout se passe comme prévu ». « On est réquisitionnés tous les jours pour aller à l’accueil », répond Annick qui travaille normalement au contrôle, dans les bureaux. Idem parmi les agents qui gèrent la taxe professionnelle, la taxe foncière, etc. Nombre d’entre eux n’ont reçu aucune formation aux nouveaux logiciels. « Face aux contribuables, je bidouille, dit Marie-Laure, trente ans d’impôts derrière elle. J’essaie de cliquer à plusieurs endroits de l’écran, pour voir où est-ce que je peux intervenir. Certains me demandent pourquoi ils ont un taux d’imposition de 6 %, alors que c’est normalement 0 %. Je ne sais pas, et en plus je n’ai pas la main. C’est à l’employeur de modifier. »

« On répond approximativement, ajoute Natasha, 30 ans d’impôts elle aussi. C’est compliqué pour les gens, ça les fâche, je comprends. Pour nous ce n’est pas satisfaisant non plus. » Ces réponses approximatives sont considérées par la direction comme des « réponses d’attente » – joie de la novlangue managériale – accordées aux usagers. « Nous aimerions apporter des réponses réelles », rétorque Natasha.

La ligne téléphonique spéciale mise en place pour le prélèvement à la source a vite été saturée. Lundi 14 janvier, les agents ont découvert un nouveau planning sur leur bureau. « Pour délester les centres d’appel qui sont débordés, ils ont décidé d’ouvrir des lignes téléphoniques dans le département, et ce sont les agents des impôts qui assurent les vacations. On doit tourner pour répondre au téléphone, avec des demandes qui arrivent de tout le territoire », explique Annick. « Et bien sûr, nos autres missions courent toujours pendant ce temps, précise Isabelle qui emporte avec elle de quoi avancer sur ses dossiers, entre deux coups de fils. Mais l’ordinateur des salles de téléphone rame terriblement, et parfois ça plante. Résultat : on n’avance pas, et les dossiers en retard s’accumulent. »

Un logiciel vieux de 30 ans

Le plantage des logiciels est quasi-quotidien aux impôts. Mais avec le prélèvement à la source, c’est pire que jamais. L’application qui permet aux usagers d’envoyer des courriels, et aux agents d’y répondre, est régulièrement en panne. « C’est une catastrophe, soupire Annick. Dans les bureaux, on entend soudain : "Ça y est, ça marche !" Et puis paf, ça replante. Les mails s’accumulent tant qu’on ne pourra jamais y répondre. » Dans un rapport paru en juin 2018, la Cour des comptes souligne que les investissements informatiques sont trop faibles au sein de la direction générale des finances publiques, avec des programmes parfois très anciens.

Annick, Marie-Laure et Iseult confirment cette analyse, évoquant avec un rire de dépit le logiciel qui permet d’enregistrer les modifications foncières – constructions d’appartements, de garages, de parkings... – qui entraînent des changements de fiscalité : « Il s’appelle "Magic", et il date de l’époque du Minitel. Quand on fait une erreur de saisie sur un appartement, il faut tout refaire. On ne peut ni effacer, ni modifier. Quand on est dessus, il faut savoir garder son calme... »

Si le prélèvement à la source déstabilise l’organisation du travail, il y a en fait longtemps, déjà, que les choses vont de mal en pis du côté des impôts. Quand on interroge les agents présents depuis parfois plus de 30 ans, ils évoquent un moment charnière : la fusion avec le Trésor (Direction générale de la comptabilité publique, DGCP), intervenue en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. « La supercherie, à l’époque, ça a été de faire croire que les deux administrations faisaient le même travail, avance un responsable syndical Solidaires. Or, les agents du Trésor faisaient très peu de recouvrement. Ils s’occupaient des collectivités, des hôpitaux, des cantines. Ils n’étaient pas compétents pour tout ce qui est répression. »

Plus le temps de faire du contrôle

Comme lors de la fusion entre l’ANPE et la caisse des Assedics en 2009 (transformés en Pôle emploi), deux manières de travailler se font face, et les agents doivent intégrer au pas de course de nouveaux savoir faire. « Désormais, il faut qu’on soit compétents dans tous les domaines. On ne peut pas. » Après la fusion de 2007 a démarré la révision générale des politiques publiques (RGPP) : un départ à la retraite sur deux n’a plus été remplacé, pour faire fondre la masse des agents. « Et maintenant il y a "Cap 2022", qui prévoit de nouvelles suppressions de postes. » Aux impôts comme ailleurs dans la fonction publique, il faut sans cesse faire plus, avec de moins en moins de collègues.

Au fur et à mesure que les tâches s’empilent et que le travail se transforme en une succession d’urgences, les agents ont l’impression que leurs compétences s’amenuisent. « On n’a plus une minute pour se former, alors que la fiscalité française est très complexe », signale Jules. « On n’a plus de temps de respiration, et surtout, plus le temps de faire le cœur de notre travail : du contrôle », se désolent plusieurs agents. « Les revenus fonciers – les loyers perçus par exemple – beaucoup ne les déclarent pas. On le sait, admet Marie-Laure. Mais on n’a pas le temps de recouper leurs déclarations avec celles des locataires ! Avant, on le faisait. Et on redressait. »

Souffrance au travail

« On était contents d’attraper des gros fraudeurs », se souvient Daniel, évoquant un dossier qui lui avait demandé un mois complet de travail : un gros propriétaire d’une trentaine de logements, qui avait déclaré des travaux pour bénéficier d’une baisse d’impôts. Soupçonnant une fausse déclaration, Daniel avait investigué, avec l’accord de sa hiérarchie. « Sur un tel dossier, il faut aller voir chacun des appartements, demander les factures des travaux, vérifier les permis en mairie... Ça prend beaucoup de temps. C’est tellement plus simple de redresser un retraité qui a bénéficié, à tort, d’un crédit d’impôt sur sa chaudière, parce qu’il s’est trompé, ou que la marque installée n’était pas éligible... En plus, on est sûr qu’il va payer, lui. » Natasha soupire : « La hiérarchie nous dit qu’il faut "adapter les enjeux aux moyens". Et comme on n’a plus les moyens de taper sur les gros... »

« Il y a une industrialisation des tâches, poursuit Natasha. Ils veulent maintenant que l’on contrôle une ligne de la déclaration de revenus chacun. Alors qu’une déclaration n’a de sens que dans la globalité. Les collègues vivent cela très mal. » Les directions ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre le mécontentement général.

« Ils nous disent : "On vous dit ce qu’il faut faire, vous n’avez pas besoin de réfléchir", intervient un agent syndiqué à Solidaires. C’est précisément le problème : les gens ont besoin de réfléchir. Ce n’est pas parce qu’on nous donne des scripts de travail que nous sommes contents, au contraire. Les dépressions, les arrêts maladie, les mi-temps thérapeutiques se multiplient. Il y a aussi des suicides. » Dans les locaux syndicaux, il est devenu courant que des agents débarquent en larmes. « C’est nouveau, et cela nous inquiète », dit Jules.

« Il nous arrive de ne plus dire que l’on travaille aux impôts, pour avoir la paix »

« On sent en plus une haine des gens pour nous, c’est terrible. Il nous arrive de ne plus dire que l’on travaille aux impôts, pour avoir la paix », dit Iseult. « Les impôts n’ont pourtant pas augmenté, mais il y a un discours très destructeur depuis plusieurs années, dont nous percevons vraiment les effets », analyse un responsable départemental de Solidaires. Si les politiques, et certains médias, n’ont de cesse de parler des impôts, ils omettent la plupart du temps de dire à quoi ils servent. « 5 jours d’hôpital = 6500 euros, une année de lycée = 10 200 euros, une sortie de pompiers = 500 euros, rappelle la CGT. En l’absence de recettes fiscales, ce sont autant de services gratuits que nous devront financer individuellement. »

Le contrôle, ce n’est pas que de la répression, précisent plusieurs agents : « Quand on avait le temps, lors du premier contrôle, on faisait des dégrèvements d’office si on voyait que les gens s’étaient trompés. En cas d’erreur on rappelait, pour éviter au contribuable de se retrouver en contentieux. » Il y a quelques mois, les agents se sont mobilisés quand le gouvernement a annoncé qu’il allait taxer d’office les personnes non imposables qui n’avaient pas déposé leur déclaration. Le gouvernement a reculé.

Vers « une diminution de la richesse collective au profit de la richesse individuelle » ?

Depuis plusieurs années, au fur et à mesure que l’État « numérique » s’impose, les fonctionnaires des impôts alertent sur l’abandon des usagers qui ne sont pas connectés. « Il y a les personnes âgées mais aussi toute une jeunesse complètement désœuvrée et sans connexion, remarque Iseult. Nous les voyons tous les jours à l’accueil. » Dans un rapport publié ce mercredi 16 janvier, le défenseur des droits Jacques Toubon, alerte lui aussi sur les inégalités d’accès au service public liées à la généralisation de la dématérialisation des démarches administratives.

Avec le prélèvement à la source, les agents des impôts se disent préoccupés par la prochaine étape, « qui pourrait être la fusion entre la CSG (contribution sociale généralisée, ndlr) et la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) ». Pour le moment, les cotisations CRDS sont hors fiscalité. « Mais si on fiscalise la sécurité sociale, comme on l’a fait avec la CSG qui était auparavant une cotisation, c’est l’État qui va reprendre main, détaille Daniel. Le gouvernement pourrait répartir les recettes en fonction des besoins de l’État, et plus en fonction de ce qui a été cotisé. Terminée la gestion paritaire, qui permet aux organisations syndicales d’avoir leur mot à dire. »

Les retraites par répartition se trouveraient menacées par de tels changements... « Pour nous il y a une volonté de casser le rapport entre l’impôt et les citoyens, via la suppression des cotisations sociales qui pourrait être la suite logique du prélèvement à la source. C’est vraiment notre crainte, avec une diminution de la richesse collective au profit de la petite richesse individuelle. »

Nolwenn Weiler

Photo : 60 milliards d’euros, c’est ce que représente a minima l’évasion fiscale en France / CC Jeanne Menjoulet

lundi 28 janvier 2019

dimanche 27 janvier 2019

samedi 26 janvier 2019

vendredi 25 janvier 2019

Grand débat national : « Le gouvernement réduit la question environnementale à des choix binaires » (basta)

PAR SOPHIE CHAPELLE

A l’occasion du grand débat national, le gouvernement met à disposition un « kit » avec des fiches thématiques. Basta ! s’est penché sur le document concernant la transition écologique, dont les questions concernent surtout les comportements individuels. Or, « les modes de vie sont aussi déterminés par le cadre général des infrastructures que propose la société », rappelle l’historienne et sociologue des sciences Amy Dahan. « C’est une grande transformation à la fois matérielle et sociétale qui devrait être à l’ordre du jour. » En creux se dévoile une absence de toute vision sérieuse sur la transition écologique de la part du pouvoir, dont l’action se borne à un « spectacle de communication ». Entretien.

Basta ! : Sur les 17 questions relatives à la transition écologique, une majorité a trait aux comportements individuels. Par exemple, cette question : « Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ? ». Qu’incarne selon vous une telle approche ?

Amy Dahan [1] : Depuis son accession au pouvoir il y a dix-huit mois, Emmanuel Macron n’a proposé aucune vision de la transition écologique. Il y a d’abord eu un sentiment positif autour du « Make our planet great again » lancé en juillet 2017 en réaction à la position de Donald Trump de faire sortir les États-Unis de l’accord de Paris. Cela a été suivi par la convocation du sommet sur la finance verte en décembre 2017. Mais nous en sommes restés à un spectacle de communication.

Nicolas Hulot n’a d’ailleurs pas davantage réussi à dégager une vision. Ce qui s’est exprimé avec ce gouvernement, c’est l’accentuation d’un certain nombre de mesures pour l’économie, les grandes entreprises, la lutte contre le chômage... dans une perspective très libérale. C’est un problème ! Aujourd’hui, les questions du grand débat national sont posées dans un cadre extrêmement individuel, alors même que c’est une grande transformation à la fois matérielle et sociétale qui devrait être à l’ordre du jour. Face à la dégradation du climat et la course de vitesse dans laquelle nous sommes engagés, le gouvernement ne propose absolument rien à propos de cette transformation.

A l’aune du changement climatique, est-il important de traiter de la question des modes de vie ?

La question individuelle reste un volet à traiter. Il faudra certainement des transformations des modes de vie dans le domaine de l’alimentation, des transports, de la consommation, du gaspillage, etc... Mais les modes de vie sont aussi déterminés par le cadre général des infrastructures que propose la société, et l’évolution des valeurs culturelles mises en avant par la société et le pouvoir. Avec ce questionnaire, on entre par la petite porte en demandant si l’on est ou non d’accord pour isoler son logement ou faire du covoiturage. Or, ce qui peut sembler être de « petites choses » ne sont pas négligeables dans un contexte où le sentiment d’injustice sociale, très largement justifié, est exacerbé. La transition écologique ne pourra pas fonctionner dans ces conditions. On ne peut pas convaincre des gens de s’endetter pour isoler leur logement, alors même qu’ils ont déjà des difficultés à boucler leur fin de mois et un sentiment de perdre en niveau de vie.

La taxe carbone, qui a été motrice dans la mobilisation initiale des gilets jaunes, ressort de la manière suivante dans le questionnaire : « Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l’essence peuvent permettre de modifier les comportements des utilisateurs ? A quoi ces recettes doivent-elles avant tout servir ? ». Est-il encore possible selon vous de mettre en place une fiscalité écologique qui soit juste socialement ?

La taxe carbone est aujourd’hui rejetée par une fraction des classes populaires qui la trouve totalement injuste, en particulier les gens qui utilisent beaucoup leur voiture et n’ont pas d’autres moyens pour se déplacer. Dans un premier temps, vu le manque d’explications et d’acceptabilité, cette taxe ne peut pas être l’entrée privilégiée de la transition écologique. Néanmoins, taxer l’utilisation du pétrole, du diesel et des carburants fossiles est quelque chose dont on ne pourra pas se passer dans les années à venir. C’est une mesure incontournable si l’on veut agir contre le changement climatique et réduire les émissions – même si ce n’est pas la seule. Ce qui n’est pas acceptable en revanche, c’est que la fiscalité écologique soit très largement supportée par les ménages modestes, tandis que les grandes entreprises polluantes ou les utilisateurs de kérosène restent largement exonérés.

Le gouvernement a par ailleurs commis une énorme erreur en disant qu’il allouait l’argent de cette taxe à autre chose que le financement de la transition écologique. C’est contre-productif, et ça ne peut pas rendre le projet de taxe carbone acceptable socialement. Je ne dis pas que c’est simple d’associer une transition socialement juste et des objectifs réels de lutte contre le changement climatique, mais il faut le faire, c’est indispensable.

Les entreprises sont mentionnées à trois reprises dans ce questionnaire : deux fois pour rappeler qu’elles ont mis en place des dispositifs pour accompagner les Français – sans préciser lesquels – et une fois pour proposer qu’elles bénéficient de financements pour encourager la transition écologique. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Ce qui doit nous préoccuper, ce sont certains processus industriels, et le secteur du bâtiment qui sont très lourdement émetteurs. En France nous avons des centrales nucléaires vieillissantes et il va falloir penser la transition. Or, cet aspect ne fait pas partie du débat national. Le gouvernement considère que le débat énergétique est clos, bien que les objectifs affichés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie demeurent assez flous du point de vue des échéances.

Autre exemple : il n’y a pas en France de plan concernant les batteries électriques alors même que le gouvernement préconise la conversion des véhicules et transports à l’électrique. On continuerait donc à acheter nos batteries électriques auprès de la Chine, ce qui n’a pas de sens ! De même, des projets éoliens offshore ont été abandonnés en France sans le moindre débat, en dépit du potentiel de cette énergie et de son développement massif par tous les pays d’Europe du Nord.

Regardez les industries des technologies numériques (les Gafam : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) : malgré les apparences, elles sont très polluantes. Les plateformes de traitement des données consomment énormément d’énergie et fabriquent beaucoup de chaleur. Il faut les contraindre à ce que l’énergie thermique émise puisse être récupérée et réutilisée. Sans parler du cycle de vie des téléphones et autres objets électroniques… C’est un scandale que ces entreprises, qui réalisent des bénéfices énormes, paient aussi peu d’impôts. Elles se disent favorables à la transition écologique et énergétique, elles parviennent à faire passer le capitalisme californien pour « green » et « moderne »... Pourtant, en faisant de l’évitement fiscal, elles soustraient l’argent nécessaire à la transition écologique et à la dé-carbonisation réelle de l’économie.

Selon vous, le climat doit être gouverné à toutes les échelles [2]. Les débats locaux peuvent-ils permettre des avancées concrètes ?

Effectivement, il ne faut pas tout attendre des accords internationaux. Il faut revenir à des échelles nationales, régionales, des villes... pour que tout le monde s’engage. J’y crois d’autant plus aujourd’hui que nous avons obtenu un accord international à Paris il y a trois ans et que, finalement, pas grand chose ne bouge depuis. Les émissions augmentent, le changement climatique s’accélère, et nous ne sommes pas à la hauteur du défi. Or les transformations sont aussi matérielles. Nous avons à changer. Ce n’est pas évident d’en avoir conscience et ça ne s’improvise pas. Le grand débat peut être l’occasion pour les gens de comprendre les intérêts en jeu, leurs horizons, leurs alliés... Il faut faire preuve de pédagogie auprès de populations qui considèrent la question écologique comme secondaire dans leur agenda, montrer les limites ou contradictions de certaines revendications. A titre personnel, je vais dans les débats et je développe ces idées-là.

Mais comment débattre, alors même que nombre de questions posées proposent une seule réponse possible, évacuant totalement la complexité des interactions ? A titre d’exemple, la première question consiste à identifier « le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement », et à choisir, avec une seule réponse possible, entre « pollution de l’air », « érosion du littoral », « dérèglements climatique » et « disparition de certaines espèces »... Les questions sont biaisées, non ?

Vous avez raison. Le gouvernement réduit la complexité de la question environnementale à des choix binaires. C’est absolument insupportable et il faut en montrer l’inanité. Mais à mon sens, il faut quand même se rendre à ce grand débat qui peut être – si l’on est optimiste – un premier pas vers quelque chose. Ne pas y aller ne nous fera pas non plus avancer. L’apprentissage de la complexité, de la discussion dans les classes populaires et moyennes, doit s’appréhender. Je ne vis pas près des ronds-points et il y a sans doute plein de choses que je ne perçois pas. Apprenons les uns des autres, et à nous confronter à des personnes qui ne sont pas convaincues. Une chose est certaine : quelle que soit la qualité du débat à laquelle nous pourrions parvenir, la question de la transition écologique ne sera pas réglée dans deux mois.

Propos recueillis par Sophie Chapelle

Photo : CC FlickR.

mercredi 23 janvier 2019

Les multinationales françaises face aux simples citoyens : les chiffres de l’injustice (basta)

PAR RÉDACTION

À partir de ce 22 janvier, grands patrons de multinationales et dirigeants politiques du monde entier se retrouvent à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Lundi, Macron recevait plus de cent responsables de grandes entreprises à Versailles, dont ceux de ArcelorMittal, Coca Cola, Engie ou Google… Un rapport que l’organisation Attac vient de publier avec l’Observatoire des multinationales, montre, en chiffres, que les patrons de multinationales ne sont pas les meilleurs interlocuteurs, loin de là, au moment où la France se trouve en pleine crise sociale.

À tous les niveaux, les multinationales profitent de largesses auxquelles les simples citoyens n’ont pas droit. Sur les impôts, par exemple : ceux versés par les entreprises du CAC 40 ont baissé de plus de 6 % en valeur absolue entre 2010 et 2017, alors que leurs bénéfices cumulés ont augmenté de plus de 9 % et que les dividendes versés aux actionnaires ont bondi de 44 % sur la même période. Le taux d’imposition effectif brut des grandes entreprises françaises était en 2014 de 26 %, contre 32 % pour les PME. « Cette inégalité est possible grâce à des techniques de plus en plus complexes qui utilisent notamment la concurrence fiscale entre États », explique le rapport. Les multinationales abritent leurs différents revenus là où leur taxation est la plus basse, y compris dans des paradis fiscaux. En 2017, c’est, parmi les multinationales françaises, le groupe Unibail-Rodamco, spécialisé dans les centres commerciaux, qui a bénéficié du taux d’imposition le plus bas : seulement 2,7 %, alors que la société dégage un bénéfice de 1,2 milliard d’euros.

L’injustice est aussi criante entre salariés et actionnaires des entreprises du CAC 40. Car loin d’aller mal, les grandes entreprises françaises dégagent en fait des profits records, estimés à 90 milliards d’euros en 2017 (le deuxième meilleur exercice depuis le record atteint en 2007, juste avant la crise financière de 2008). Seules deux entreprises du CAC 40 ont fini dans le rouge : Carrefour et LafargeHolcim. Cela ne les a pas empêché de verser des dividendes à leurs actionnaires. Ce sont en fait plus de 60 % des profits des entreprises du CAC 40 qui sont versés aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d’action. Ces dividendes nuisent à l’investissement : celui des entreprises du CAC 40 (hors banques et assurances) a atteint son niveau le plus bas depuis une décennie.

Les PDG du CAC 40 gagnent 257 fois le SMIC par an

Entre 2010 à 2017, les dividendes des sociétés du CAC 40 ont augmenté de 44 %, les rémunérations des hauts-dirigeants de 32 %, tandis que les salaires moyens n’ont augmenté que de 22 %. Le nombre des salariés de ces entreprises dans le monde n’a augmenté que d’à peine 2,5 % … En France, ces entreprises ont supprimé depuis 2010 un cinquième de leurs emplois. « C’est donc le tissu industriel français tout entier qui est la première victime de la logique de financiarisation du CAC 40 », estime le rapport.

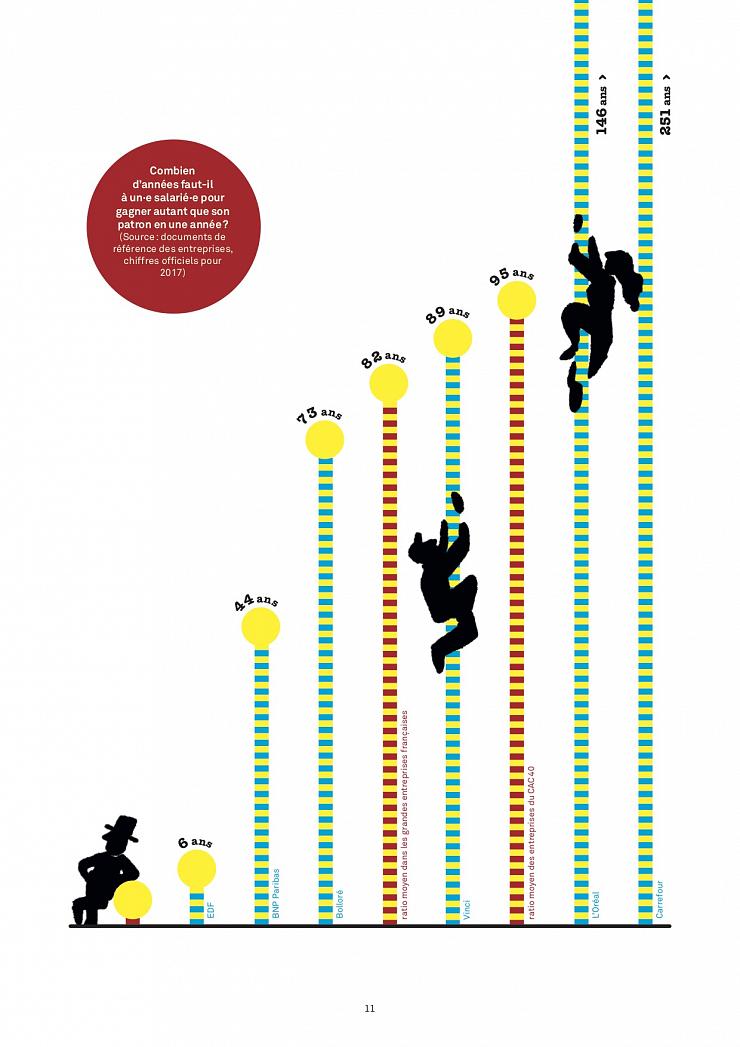

Les écarts de rémunération entre dirigeants et simples salariés se creusent. Le salaire moyen d’un patron du CAC 40 était de 4,68 millions d’euros sur un an en 2017. Les rémunérations avoisinent même 10 millions d’euros pour les patrons de Sanofi et L’Oréal. En moyenne, les PDG du CAC 40 gagnent 257 fois le SMIC par an et 119 fois plus que la moyenne de la rémunération de leurs salariés. Il faut par exemple 251 ans pour qu’un employé de Carrefour gagne autant que ce que son PDG touche en un an…

Injustice, toujours, au niveau de la taxation écologique. « Les entreprises les plus polluantes sont largement exonérées de taxe carbone », résument les auteurs du rapport. Comment ? « Les entreprises polluantes et soumises au marché carbone européen profitent d’un prix de la tonne carbone bien plus faible et de facilités auxquels les ménages, artisans et petites entreprises n’ont pas accès. » Elles polluent plus, mais ne paient pas.

« La révolte sociale qui secoue la France depuis fin 2018 a pour revendications principales la défense du pouvoir d’achat, la justice fiscale, sociale et climatique. Autant d’exigences légitimes auxquelles les grandes entreprises du CAC 40 tournent le dos », conclut le rapport. Pour répondre à ces revendications, l’association Attac met en avant trois mesures possibles : plafonner les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, par exemple de 1 à 10, y compris pour les plus hauts dirigeants ; remplacer le marché carbone européen par une fiscalité carbone réellement dissuasive sur les sites industriels polluants et par des régulations publiques qui conduisent les entreprises à arrêter d’investir dans les énergies fossiles ; et taxer les bénéfices des multinationales françaises selon les règles de la législation française, pour qu’elles arrêtent d’échapper à l’impôt en passant par les paradis fiscaux. De quoi alimenter le grand débat !

mardi 22 janvier 2019

lundi 21 janvier 2019

vendredi 18 janvier 2019

Additif E171 : la mobilisation citoyenne fait plier le ministère de l’Economie (basta)

PAR SOPHIE CHAPELLE

La pression des associations et des parlementaires aura fini par faire plier le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire qui refusait de suspendre la mise sur le marché du E171, un additif alimentaire très controversé. Le 2 octobre dernier, l’Assemblée nationale avait pourtant voté la suspension de la mise sur le marché de cet additif ainsi que des denrées alimentaires en contenant [1]. Vous avez peut-être déjà repéré la mention du « E171 » sur des produits alimentaires : il s’agit de dioxyde de titane. Particulièrement présent dans les sucreries destinées aux enfants, il sert à améliorer l’aspect du produit en lui donnant une blancheur immaculée ou en faisant briller bonbons et glaçages.

Problème : le dioxyde de titane contient des particules d’un diamètre moyen de 100 à 130 nanomètres qui, selon l’association Agir pour l’environnement, « ont la capacité de franchir les barrières physiologiques (intestins, cerveau, reins…), de pénétrer dans l’organisme et de s’y accumuler » (notre précédent article). Pour le journaliste Roger Lenglet, il s’agit d’une « bombe sanitaire » dans la mesure où ces particules peuvent avoir des effets mutagènes, cytotoxiques (toxique pour les cellules), cancérigènes, voire même neurotoxiques (notre entretien). Or, les enfants sont en première ligne : ils ingurgiteraient deux à quatre fois plus de titane que les adultes du fait de leur consommation de sucreries.

« Si incertitudes il y a, à qui doivent-elles profiter ? A l’industrie agroalimentaire ou à la santé publique ? »

En vertu du Code de la Consommation, le ministère de l’Économie est le seul à pouvoir rédiger un arrêté pour suspendre l’utilisation du dioxyde de titane dans les produits alimentaires. Une fois la loi parue, des associations comme Avicenn tentent d’en savoir plus sur le calendrier du contenu de l’arrêté. Les associations déchantent rapidement : le 26 novembre 2018, lors d’un comité de dialogue sur le thème des nanotechnologies et de la santé, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relevant du ministère de l’Économie) indique qu’elle n’a pas l’intention à ce stade de rédiger l’arrêté d’application de la suspension du E171, au motif que les preuves de « danger grave ou immédiat » n’ont pas encore été apportées.

Cette information est confirmée par le ministre lui-même le 8 janvier 2019 dans l’émission « C à vous » sur France 5. Bruno Le Maire invoque des « évaluations différentes » quant à la « dangerosité potentielle du produit ». Les nanoparticules de dioxyde de titane sont pourtant classées comme « cancérigène probable » pour l’être humain depuis 2006 par le Centre international de recherche sur le cancer. « Si incertitudes il y a, à qui doivent-elles profiter ? A l’industrie agroalimentaire ou à la santé publique ? », dénoncent 22 organisations dans une tribune.

La suspension du dioxyde de titane dans l’alimentation reportée à mi-avril

Suite à l’annonce de Bruno Le Maire de ne pas suspendre le E171, les réactions pleuvent. Matthieu Orphelin, député de la majorité La République en marche, rappelleque la loi votée en octobre 2018 « doit être appliquée ». « Le parlement a pris une décision concernant cet additif, en connaissance de cause. Il n’est pas acceptable que cela soit remis en cause », confirme Sandrine Le Feur, également députée LREM. « Peut on avoir le nom des lobbys du E171 qui nous gouvernent ? », interpelle la députée Delphine Batho, présidente de Génération écologie. Face au tollé, le ministre de l’Économie reçoit plusieurs associations le 11 janvier et revient sur sa position en « [réaffirmant] sa volonté d’interdire l’E171 ».

Le ministère précise dans un communiqué qu’il demande à l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) de rendre les résultats « de ses travaux sur les nanoparticules sur le volet TiO2 (dioxyde de titane, ndlr) pour le 15 avril », « afin de réunir les conditions juridiques nécessaires à cette interdiction ». C’est sur la base de ce rapport que le ministère s’engage à saisir la Commission européenne et à exercer « son droit de sauvegarde en prenant une décision unilatérale d’interdiction de l’E171 ». Ce délai supplémentaire de trois mois, regretté par les associations, est aussi critiqué par Loïc Prud’homme, député de la France insoumise, qui a annoncé le 15 janvier avoir saisi le Conseil d’État afin que les décrets d’application soient pris dès maintenant. En attendant la suspension officielle, le site Infonano.org recense les produits alimentaires contenant le E171, du chewing-gum aux sucettes.

Photo : mobilisation des associations le 11 janvier devant le ministère de l’Economie et des Finances / © Agir pour l’environnement

1000 milliards d’euros de profits en vingt ans : comment les labos sont devenus des monstres financiers (basta)

Les laboratoires pharmaceutiques n’ont plus grand chose à voir avec ce qu’ils étaient il y a vingt ans. De plus en plus gros et de plus en plus financiarisés, ils sont devenus des machines à siphonner des milliards d’euros ou de dollars pour les redistribuer aux actionnaires, notamment les grands fonds de Wall Street. Une prospérité privée financée en grande partie par l’argent public : les systèmes d’assurance maladie et le soutien gouvernemental à la recherche.

En 1955, Jonas Salk, père du premier vaccin contre la polio, à qui l’on avait demandé à la télévision qui détenait le brevet sur cette découverte, avait eu cette réponse demeurée célèbre : « Eh bien, au peuple je dirais. Il n’y a pas de brevet. Pourrait-on breveter le soleil ? »

Soixante ans plus tard, en 2015, Martin Shkreli, jeune homme d’affaires new-yorkais venu de la finance, fait scandale en multipliant du jour au lendemain par 55 le prix de vente du Daraprim, de 13,50 à 750 dollars. Il venait de racheter les droits exclusifs sur ce médicament classé essentiel par l’Organisation mondiale de la santé, utilisé pour traiter la malaria ou le Sida. « C’est une société capitaliste, un système capitaliste, des règles capitalistes », explique alors celui qui finira quelques mois plus tard en prison (non pas pour crime contre la santé publique, mais pour avoir trompé des investisseurs…).

En soixante ans, l’industrie pharmaceutique a profondément changé. Les fabricants de médicaments figurent désormais parmi les plus grosses multinationales au monde, aux côtés des firmes pétrolières ou automobiles. Elles sont aussi les plus lucratives pour les marchés financiers. Et ce n’est sans doute pas fini. Des médicaments sont mis sur le marché à des prix toujours plus onéreux. En 2015, le Sovaldi, un traitement contre l’hépatite C du laboratoire Gilead, était vendu en France 41 000 euros pour trois mois de traitement. Il est ainsi le premier médicament à avoir été de fait réservé par les autorités de santé à seulement une partie des patients potentiels en raison de son prix. Désormais, les prix de certains médicaments présentés comme innovants atteignent le demi-million d’euros ! Parallèlement, les plans de suppressions d’emploi se succèdent. Toujours en 2015, Sanofi en était à son troisième plan social depuis 2009. Le quatrième vient tout juste d’être annoncé.

L’essor de « Big Pharma »

Comment en est-on arrivé là ? Il est souvent difficile de retracer l’évolution de grandes entreprises industrielles sur le long terme. Alignées sur le rythme des marchés financiers, les multinationales ne regardent en général qu’un ou deux ans en arrière. Les successions de fusions, de reventes de filiales ou de changements de noms font que les traces s’effacent rapidement dès lors que l’on cherche à remonter plus loin dans le temps. Les dirigeants eux-mêmes cherchent souvent à effacer la mémoire d’entreprises vouées à se restructurer en permanence pour se plier aux règles de la « compétitivité ».

En nous appuyant sur les données rassemblées sur le site Mirador du Gresea, nous avons néanmoins réussi à suivre l’évolution de 11 laboratoires pharmaceutiques parmi les plus importants au monde (Sanofi, Novartis, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Eli Lilly, Roche, Abbott, Pfizer, Bristol Myers Squibb et Johnson&Johnson) entre 1999 et 2017. Mis à part pour les quatre premiers, nous disposons même des chiffres depuis 1990 – une éternité à l’échelle de cette industrie. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.

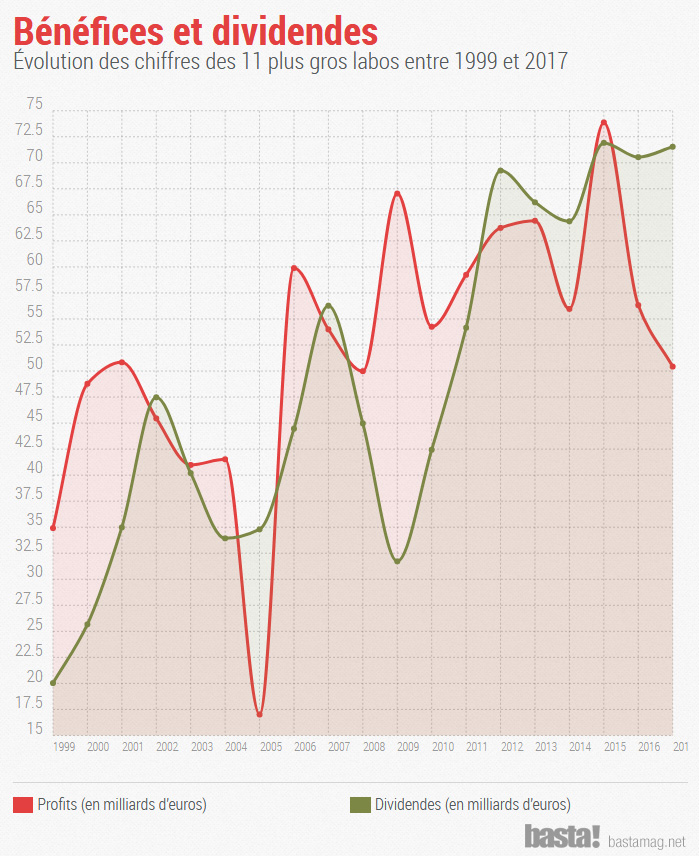

Entre 1999 et 2017, le chiffre d’affaires de ces onze laboratoires a été multiplié par deux, pour atteindre la somme record de 395 milliards d’euros en 2017 ! Parallèlement, la valeur de leurs actifs – tout ce que l’entreprise possède, de la valeur d’un brevet au patrimoine immobilier, en passant par ses placements financiers – a été multipliée par 3,3 pour atteindre 873 milliards d’euros (un chiffre toutefois en repli par rapport au record de 2016 : 988 milliards). Les dividendes et rachats d’actions – autrement dit la part des profits directement redistribués aux actionnaires – ont été multipliés par 3,6 pour atteindre 71,5 milliards d’euros en 2017 – alors que les bénéfices nets n’ont augmenté « que » de 44 % sur la même période.

Pour les sept laboratoires que l’on peut suivre depuis 1990, les hausses sont encore plus spectaculaires. Leur chiffre d’affaires cumulé a été multiplié par plus de six, leurs bénéfices par cinq, leur actif par plus de douze de même que leurs dividendes et rachats d’actions [1]. Parle-t-on encore des mêmes entreprises ?

925 milliards d’euros pour les actionnaires

Entre 1999 et 2017, « Big Pharma » – les 11 mêmes laboratoires dont nous parlons ici – ont engrangé 1019 milliards d’euros de bénéfices. De quoi investir massivement pour trouver des remèdes aux maladies qui sévissent partout dans le monde ? Non. Ils en ont directement redistribué 925 milliards à leurs actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 90,8 %. Derrière ce chiffre global se cache une croissance apparemment inexorable des dividendes au fil des années. En 1999, ces onze labos ont redistribué 57,4 % de leurs profits aux actionnaires. En 2017, le taux de redistribution s’établissait à… 141,9 % ! Un record historique [2].

Par comparaison, l’impôt sur les sociétés versés par ces mêmes laboratoires est globalement stable depuis 1999, à part un pic soudain en 2017 dû à Johnson&Johnson qui a relocalisé une partie de ses fonds des paradis fiscaux vers les États-Unis, suite à la réforme fiscale de Donald Trump [3]. En 2016, il était presque exactement au même niveau qu’en 1999, à un peu plus de 13 milliards d’euros. Le taux d’imposition moyen des onze labos se situait entre 26 et 28 % au tournant des années 2000, pour descendre à 19 % en 2015 et 2016 (et 18 % en 2017 si l’on exclut Johnson&Johnson).

Avec les actionnaires, les autres grands gagnants de la nouvelle donne sont les dirigeants des firmes pharmaceutiques… précisément parce que leur rémunération est désormais largement alignée sur les sommes reversées aux marchés financiers. En 2014, la succession entre Christopher Viehbacher et Olivier Brandicourt à la tête de Sanofi a été marquée par une controverse sur le montant des indemnités de départ accordées au premier – un « parachute doré » de 4,4 millions d’euros – et de la prime de bienvenue de 4 millions octroyée au second. Comme l’a montré le « véritable bilan annuel des grandes entreprises françaises » de l’Observatoire des multinationales, Olivier Brandicourt est aujourd’hui encore le patron le mieux payé du CAC40, avec presque 10 millions d’euros de rémunération en 2016 et 2017. Ce qui reste nettement moins que ses confrères américains de Pfizer (26,2 millions de dollars), Johnson & Johnson (22,8 millions) ou Bristol Myers Squibb (18,7 millions).

Le secteur pharmaceutique est de fait celui où la rémunération des patrons est la plus élevée aux États-Unis, devant toutes les autres industries. En plus, les sommes versées aux dirigeants des grands labos pâlissent souvent par rapport à celles que peuvent toucher les patrons de firmes biotechnologiques plus petites comme Vertex, Incyte, BioMarin ou United Therapeutics. Inconnues du grand public, ces firmes se concentrent sur un petit nombre de molécules à « haute valeur ajoutée » destinées à être vendues ensuite au prix fort. Leonard S. Schleifer, le dirigeant de Regeneron, un partenaire historique de Sanofi avec à peine quelques milliers d’employés, a ainsi reçu 26,5 millions de dollars en 2017 et plus de 28 millions en 2016.

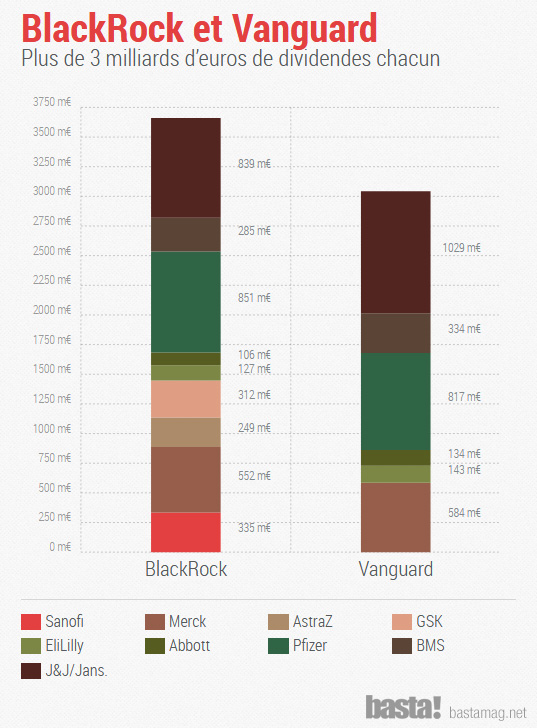

Sous le signe de Wall Street

S’il est une industrie qui illustre l’emprise croissante des marchés financiers, c’est donc bien celle du médicament. Son actionnariat est d’ailleurs largement dominé par les grands gestionnaires de fonds de Wall Street (à quelques exceptions près comme la participation de L’Oréal, et donc de la famille Bettencourt, au capital de Sanofi) : ces « investisseurs institutionnels » sans visage qui imposent aux entreprises la loi d’airain du cours en bourse. BlackRock possède ainsi 5,7 % du capital de Sanofi, 8 % de celui d’AstraZeneca, 7 % de celui de GlaxoSmithKline, 7,6 % de Pfizer, 6,2 % de Johnson & Johnson, 6,8 % de Merck/MSD, 6,3 % d’Abbott, 6,4 % de Bristol Meyers Squibb, 5,8 % d’Eli Lilly. Ce qui correspond à 3,66 milliards d’euros de dividendes en 2017. D’autres fonds d’investissement comme Vanguard sont très présents au capital des géants pharmaceutiques, et en retirent eux aussi chaque année des milliards de dollars [4].

Malgré leur soif intarissable de dividendes, ces gros investisseurs font cependant figure de « modérés » si on les compare à d’autres acteurs de Wall Street également très actifs dans le secteur pharmaceutique : ces « hedge funds » ou fonds de capital-risque qui investissent dans le secteur des biotechnologies pour s’assurer le contrôle de brevets stratégiques et, immanquablement, en faire monter les prix. Ce sont eux qui se trouvent derrière les scandales les plus retentissants de ces dernières années, comme le prix stratosphérique des traitements contre l’hépatite C commercialisés par le laboratoire Gilead, ou encore les spéculations de Martin Shkreli sur le Daraprim. Sur les 25 médicaments dont le prix a le plus augmenté aux États-Unis entre 2013 et 2015, 20 étaient commercialisés par des firmes ayant des fonds de capital-risque dans leurs actionnaires. Avec l’accent mis aujourd’hui sur les traitements « innovants » et « ciblés » contre le cancer (lire « Le prix exorbitant de certains traitements menace l’universalité de notre modèle de santé »), ce sont désormais ces acteurs qui donnent le ton à toute l’industrie pharmaceutique.

Les labos se préoccupent-ils encore de leur utilité sociale ?

En matière de médicaments, tout notre système de santé et de sécurité sociale repose sur une hypothèse implicite : les laboratoires pharmaceutiques sont des entreprises privées qui cherchent certes à gagner de l’argent, mais qui sont aussi au service des patients et de la santé publique. Ils engrangent des profits – aujourd’hui faramineux – mais apportent en même temps à la société de nouveaux traitements qui améliorent le bien-être général. Le brevet sur les médicaments est le symbole même de cet échange « donnant donnant » : les fabricants disposent pour une durée déterminée – en général 20 ans – du monopole de commercialisation d’un nouveau traitement, parce qu’ils ont pris en charge son développement, à condition qu’au bout de ces vingt années le traitement puisse être librement produit et vendu par d’autres, par exemple sous forme de générique.

C’est le même « contrat social » qui justifierait que les entreprises du médicament soient soutenues de multiples manières par les deniers publics : depuis le financement de la recherche fondamentale jusqu’aux dizaines de milliards de remboursement de l’assurance maladie, en passant par une politique généreuse de fixation du prix des traitements (lire « Comment est fixé le prix d’un médicament, et comment les industriels parviennent à l’influencer »). Mais cette hypothèse correspond-elle encore à la réalité ? Dans les faits, les laboratoires pharmaceutiques, devenus des multinationales, ne jouent plus le jeu selon les mêmes règles. Leurs décisions commerciales sont désormais dictées par les marchés financiers bien plus que par une quelconque considération de santé publique. Les brevets, autrefois un outil commode pour encourager la mise à disposition de médicaments, se sont transformés en support de spéculation et en instrument de chantage vis-à-vis des gouvernements.

Garantie publique, profits privés

Il y a dix ans, la crise financière globale a montré comment les banques tirent profit d’une « garantie publique » implicite des gouvernements, dès lors qu’elles gèrent aussi l’argent des épargnants et des simples citoyens. Assurées que les États ne leur permettront jamais de couler totalement et qu’au besoin elles seront renflouées, comme en 2008, par des milliards d’argent public, elles n’ont pas hésité à s’engager dans des activités de plus en plus spéculatives, très rémunératrices pour les traders, sachant que les risques réels au final resteraient limités.

Le secteur pharmaceutique a lui aussi sa propre forme de « garantie publique » : les systèmes d’assurance maladie, et le soutien gouvernemental à la recherche. C’est en grande partie grâce à cette garantie publique qu’ils sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui : des monstres hyper-financiarisés, qui se sont mis au service des actionnaires plutôt que des patients.

Olivier Petitjean

Photo : CC David Goehring

Influence, opacité, prix exorbitants de certains médicaments, liaisons dangereuses avec les députés et les médecins… À travers des données inédites, des enquêtes et des reportages, les « Pharma Papers » mettent en lumière tout ce que les labos pharmaceutiques préféreraient que les patients et les citoyens ne sachent pas : les immenses profits qu’ils amassent chaque année aux dépens de la sécurité sociale et des budgets publics en instrumentalisant médecins et décideurs.

Dans le troisième chapitre de notre enquête, nous documentons les énormes profits engrangés par les laboratoires pharmaceutiques, devenus en quelques décennies des géants financiers dont la stratégie est désormais largement dictée par Wall Street. Dans cette course aux milliards, les besoins des patients et la santé publique sont passés depuis longtemps au second plan.

Inscription à :

Articles (Atom)