Vous trouverez sur ce blog, beaucoup d'articles et de vidéos d'actualité. Les points de vue présentés dans ces articles et vidéos ne sont pas forcément les miens, mais ils peuvent amener une réflexion. Chacun se fera une opinion avec autre chose que le discours formaté des politiques et des médias.Vous y trouverez aussi les réponses aux questions qui me sont posées concernant mes livres. Les thèmes de mes ouvrages sont le développement personnel et la spiritualité.

lundi 8 janvier 2018

Projet de la Montagne d’or : la Guyane résistera-t-elle aux sirènes de l’industrie minière ? (basta)

PAR HÉLÈNE FERRARINI

Confrontée à des difficultés sociales majeures révélées par le mouvement du printemps 2017, la Guyane s’apprête à débattre d’un grand projet minier porté par un consortium russo-canadien, et soutenu par de nombreux élus locaux, de même que par le président Emmanuel Macron. Misant sur un modèle de développement aux conséquences environnementales bien connues, et aux retombées économiques fortement contestées, le projet suscite une forte opposition, notamment représentée par le collectif « Or de question », qui regroupe une centaine d’organisations.

Dimanche 17 décembre 2017 se tenait dans un hôtel étoilé de Cayenne un séminaire du parti politique « Guyane rassemblement », fondé par l’actuel président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) Rodolphe Alexandre. Devant les grilles de l’établissement, des membres du collectif « Or de question » manifestaient pour exprimer leur opposition au projet minier de la Montagne d’or, soutenu par la CTG et par la plupart des élus locaux.

Banderoles et tee-shirts affichaient les slogans désormais connus de la lutte anti-extractiviste : « Déterminés contre des terres minées », mais aussi le plus guyanais « Pou Lagwiyann respekté sans mercure ni cyanure », en clin d’œil au collectif Pou Lagwiyann dékolé qui avait fédéré les revendications du mouvement social de mars-avril 2017. Ce dimanche matin, les 500 frères et l’association Trop Violans, fers de lance de la mobilisation du printemps, étaient présents aux côtés d’Or de question pour exprimer leur opposition à la « méga-mine ».

Une mine d’or à ciel ouvert sur 2,5 km

Depuis plusieurs mois, la Guyane est divisée par ce projet minier d’une envergure encore inconnue dans cette région d’Amazonie. Le moment où promoteurs et opposants à l’exploitation de la Montagne d’or débattront directement se rapproche. De mars à juin 2018, un débat public aura lieu en Guyane. En attendant ces rencontres organisées par la Commission nationale du débat public, chacun affine ses arguments.

Au premier chef, la Compagnie de la Montagne d’or (CMO), l’opérateur du projet en Guyane qui emploie à l’heure actuelle une vingtaine de salariés. Elle appartient au consortium russo-canadien Nordgold-Colombus Gold, qui prévoit d’exploiter une mine d’or à ciel ouvert de 2,5 km de long sur 400 m de large et 400 m de profondeur, sur le site dit de la Montagne d’or. A 120 kilomètres au sud-ouest de la sous-préfecture guyanaise Saint-Laurent du Maroni, il se trouve dans le secteur de Paul Isnard, exploité depuis 140 ans.

Gisements inexploités et convoités

Depuis la découverte de la première pépite d’or en 1855 sur le fleuve Approuague, la Guyane a connu plusieurs rushs miniers. Ces dernières années, l’orpaillage illégal y est en forte hausse. En août 2017, le Parc amazonien de Guyane dénombrait 177 sites clandestins dans son périmètre, un nombre jamais atteint en dix ans d’existence. Tout comme les exploitants artisanaux du secteur légal, les chercheurs d’or illégaux exploitent principalement l’or alluvionnaire contenu dans les cours d’eau. L’or primaire présent dans la roche a pour l’instant été très peu exploité, si ce n’est par quelques exploitants semi-industriels.

Depuis les années 2000, des multinationales lorgnent sur ces gisements. En 2008, une forte mobilisation citoyenne soutenue par une partie des élus locaux avait mis un terme à un précédent projet minier porté par la société Iamgold sur la Montagne de Kaw. Quelques années plus tard, l’histoire se répète.

À partir de 2011, la société junior canadienne Columbus Gold effectue des recherches sur le site de la Montagne d’or. Fin 2013, la major à capitaux russes Nordgold la rejoint dans ses explorations. Une série de forages est réalisée pour évaluer les ressources du gisement. En août 2015, au cours d’un déplacement en Guyane, Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, avait apporté un franc soutien à ce projet minier encore en devenir.

Parmi les opposants, la Fondation de Nicolas Hulot

Un an après, une poignée de militants guyanais fonde le collectif Or de question pour s’opposer à ce projet qu’il qualifie de « méga-mine » et qui est, à l’été 2016, encore peu médiatisé. La plateforme s’étoffe pour réunir aujourd’hui plus d’une centaine d’organisations guyanaises, nationales et internationales mobilisées contre l’exploitation de la Montagne d’or, désormais sous les feux médiatiques.

En novembre 2017, Or de question a reçu un prix de la Fondation Danielle Mitterrand. Un choix qui permettait de « mettre en avant le fait qu’on a besoin d’avoir aujourd’hui des mouvements associatifs qui soient radicaux et qui puissent dire clairement non aux multinationales. La radicalité est saluée », s’était réjoui Emmanuel Poilane, directeur général de la fondation France Libertés-Danielle Mitterrand, lors d’un déplacement en Guyane en septembre 2017, relate le site d’information Guyaweb.

En octobre 2017, Emmanuel Macron a néanmoins réitéré son soutien au projet. Le ministre de la « Transition écologique et solidaire » Nicolas Hulot, dont la fondation est membre du collectif Or de question, y est quant à lui défavorable.

Dix tonnes de cyanure utilisées chaque jour

Si elle reçoit les autorisations administratives nécessaires, la compagnie minière envisage de lancer les travaux dès 2019, puis d’exploiter le site pendant douze ans, de 2022 à 2034. Elle table sur un gisement de 85 tonnes d’or et une teneur de 1,6 gramme d’or par tonne de roche broyée. Le minerai sera traité dans une usine de cyanuration permettant d’extraire l’or. Un procédé qui susciterait l’utilisation de dix tonnes de cyanure par jour et génèrerait quotidiennement 66 000 tonnes de rejets stériles stockées dans des cuves de rétention, d’après les calculs d’Or de question, qui compte parmi ses soutiens l’association Ingénieurs sans frontières - Systèmes extractifs (ISF Syst-Ext), composée d’ingénieurs miniers. Les accidents de rupture de digues des bassins à résidus miniers entraînent, quand ils se produisent, des pollutions majeures, comme cela fut le cas au Brésil en 2015 (lire notre article).

Au-delà des dégâts environnementaux qu’occasionnent les activités minières - dégâts exacerbés lorsque ces dernières sont de taille industrielle – c’est la rentabilité économique même du projet qui est questionnée par ses opposants. C’est pourtant l’argument phare des promoteurs miniers et des élus guyanais dont la majorité soutient le projet. Dans un contexte de fort chômage et de grande précarité, les politiques comptent sur les emplois et le levier de développement qu’ils voient dans l’industrialisation du secteur minier.

« Nous n’avons pas le droit de mettre la Guyane sous cloche. Nous sommes responsables. On a raté le coche de Cambior sur la Montagne de Kaw. Il n’est pas question aujourd’hui qu’une seule voix fasse le débat de la Guyane », déclarait le président de la collectivité territoriale Rodolphe Alexandre dans l’émission Politik Guyane, diffusé sur Guyane première le 16 novembre 2017.

L’argument de la création d’emploi

« Le spatial ne peut pas être la seule locomotive de l’économie guyanaise. On peut aujourd’hui faire le bilan de cette "monoculture" du spatial », commente Gautier Horth, exploitant minier, ancien président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FEDOM-G) et élu à la Collectivité territoriale de Guyane. Représentant 16% du PIB guyanais et 1700 emplois, le Centre spatial guyanais est le premier secteur économique de la région.

La compagnie minière Montagne d’or promet quant à elle 900 emplois en moyenne sur les deux ans de construction de la mine, puis 750 emplois durant la période d’exploitation proprement dite qui courra sur douze ans. Selon l’entreprise, la mine réunira 57 métiers différents. Plus de la moitié des postes seront des emplois de conducteurs d’engins.

« Montagne d’or ne résoudra pas l’ensemble du problème de l’emploi, mais il n’y a, actuellement, pas d’autre projet dans les tiroirs qui puisse nous apporter ce que Montagne d’or peut nous apporter. Ce qui est important, c’est la dynamique que cela va générer : la mine va entraîner beaucoup d’activités », ajoute Gautier Horth.

« Les parents guyanais veulent-ils que leurs enfants travaillent à la mine ? »

Lors de son déplacement en Guyane, Emmanuel Macron a annoncé qu’il souhaitait qu’il « un juste retour pour la Guyane. Je ne veux pas que ce soit des emplois venant de l’étranger qui soient créés », ajoutant vouloir « favoriser l’emploi local », mais sans préciser de quelle manière. « Macron sait qu’il est impossible d’imposer à une société le recours à l’emploi local », pointe Harry Hodebourg, représentant départemental de Cap 21 – mouvement politique lié à l’avocate Corinne Lepage – et militant écologiste. Fabien Canavy, membre du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES, parti politique guyanais), s’inquiète lui pour les droits des travailleurs : « La mine sera à 120 km de Saint-Laurent du Maroni, en site isolé. On va y confiner des travailleurs immigrés, dont on pourra faire ce que l’on voudra. »

« On est tous d’accord pour que les jeunes aient du travail », commente Christophe Pierre, porte-parole de la Jeunesse autochtone, mouvement réunissant des militants amérindiens. « Mais est-ce que les parents guyanais veulent que leurs enfants travaillent dans une mine ? », interroge-t-il.

Un rapport du WWF publié le 18 septembre 2017 pointe en outre le coût des emplois créés. Basé sur l’étude d’évaluation économique préliminaire publiée en juillet 2015, et sur l’étude de faisabilité bancaire publiée en avril 2017, le rapport de l’organisation environnementale dénonce le « mirage économique » du projet de la Montagne d’or.

420 millions d’euros de subventions publiques

Pour le WWF, la création d’emplois est en effet à mettre en perspective avec les subventions dont le projet doit bénéficier. Défiscalisation, prix d’achat de l’électricité et autres aides rendraient l’ouverture de la mine particulièrement attractive pour l’industriel, un peu moins pour le territoire concerné. « Les subventions atteindraient 420 millions d’euros sur la durée du projet, ce qui reviendrait à un coût de près de 560 000 euros pour chacun des 750 emplois créés », lit-on dans le rapport du WWF, qui ajoute que « chaque emploi créé à Montagne d’Or coûterait donc environ 42 années d’un emploi d’avenir ». Pierre Paris, président de la CMO, tient à préciser que la société « bénéficie sur ce projet de l’ensemble des dispositifs qui sont à disposition des investisseurs qui désirent investir en Guyane ».

Selon le WWF, la rentabilité même du projet minier est incertaine. Elle repose en effet sur deux variables fluctuantes qui sont le cours de l’or et le taux de change entre le dollar et l’euro. L’organisation de protection de l’environnement souligne que l’étude de faisabilité bancaire présentée par la compagnie minière retient des options particulièrement favorables pour démontrer la rentabilité du projet.

Cette fragilité est source d’inquiétude, car « si la rentabilité du projet se dégradait, il y a fort à parier que ses promoteurs feraient tout pour la rétablir, notamment en réduisant les dépenses, en premier lieu celles sur lesquelles ils ont des marges de manœuvre, à savoir le social et l’environnement », écrit le WWF dans son récent rapport. Cette crainte est confirmée par des membres d’Ingénieurs sans frontières, au fait des pratiques du secteur.

Faiblesse des rentrées fiscales locales

La Commission nationale consultative de droits de l’Homme (CNCDH), dans un avis sur le droit à un environnement sain dans les Outre-mer rendu le 17 octobre 2017, écrit qu’« aucune certitude n’existe quant à la redistribution dans l’économie guyanaise, ni même au bénéfice des populations qui seront touchées par l’extraction de l’or dans cette méga-mine ».

Même des soutiens à la mine comme Gautier Horth, qui souhaite que « la Guyane passe à l’ère industrielle », critiquent la fiscalité actuelle. La taxe sur la valeur de l’or est aujourd’hui plafonnée à 2%. S’appuyant sur l’étude de faisabilité bancaire d’avril 2017, le WWF estime les rentrées fiscales de l’exploitation de la Montagne d’or à hauteur de 308 millions d’euros sur douze ans, incluant 241 millions d’euros d’impôt sur les sociétés payé à l’État français et 67 millions de taxes locales sur l’or : 11 pour la commune de Saint-Laurent du Maroni sur laquelle se trouvera la mine, et 56 pour la Collectivité territoriale de Guyane.

« Il faut une fiscalité propre à la Guyane. De façon générale, l’impôt sur les sociétés ne devraient pas revenir à l’État, mais à la Collectivité territoriale de Guyane », commente Gautier Horth. « Il faut que ce soit un accord entre la Guyane et l’industriel, et non entre l’État et la Guyane. »

Un modèle qui appartient au passé ?

Emmanuel Macron a conditionné le soutien définitif du gouvernement à « la capacité qu’aura le projet à répondre à l’ensemble des sujets qui seront soulevés dans le cadre du débat public ». Mais en Guyane, Fabien Canavy du MDES dénonce « un simulacre de débat ». « Le temps choisi pour cette consultation laisse à penser qu’il ne pourra s’agir que d’une "consultation de façade", loin des exigences d’une consultation éclairée et préalable des populations concernées », regrette la CNCDH. Dans son avis du 17 octobre 2017, elle qualifie la consultation de « tardive, alors même que les étapes d’exploration et d’études diverses sont déjà intervenues », et demande un moratoire sur le projet.

« Investir dans Montagne d’or, c’est investir dans le 20ème siècle. Ce n’est pas pertinent », dénonce Christophe Pierre, le porte-parole de la Jeunesse autochtone. « Tourner son développement tout entier vers des activités extractives est le modèle à ne pas suivre. » Pour lui, il s’agit du « sommet de l’iceberg, révélant deux conceptions des choses radicalement opposées ». Fermement opposée au projet, la Jeunesse autochtone prévient que ses membres bloqueront l’accès au chantier si la société minière reçoit les autorisations de lancer les travaux, quel que soit la teneur des échanges lors du débat public.

Hélène Ferrarini

Photo : mine d’or et de cuivre en Australie / CC TineImWunderland

samedi 6 janvier 2018

France Inter : « Je voudrais souhaiter une bonne année aux riches » – Pierre Lemaitre…(les moutons enragés)

Ce mardi 2 janvier, France Inter avait laissé carte blanche à Pierre Lemaitre. Une occasion rare que l’écrivain a su mettre à profit…

En littérature, l’antiphrase est une figure de style. Elle consiste à exprimer exactement le contraire de ce que l’on pense vraiment. Vous voulez un exemple ? Alors écoutez attentivement ce que l’écrivain Pierre Lemaitre a raconté mardi 2 janvier à la radio. Un magnifique cas d’école mais aussi (et surtout) un sublime coup de gueule.

Invité par France Inter, l’écrivain (prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut) a profité de l’occasion pour adresser ses meilleurs vœux aux riches. Mais attention, il l’a fait à sa manière. Écoutez et regardez, c’est un petit bijou de colère et d’ironie :

« En 2018, comme par les années passées, vous pourrez exiler votre fortune et vous faire soigner en France aux frais du contribuable.

Mais il n’y a pas que la richesse qui progresse, il y a aussi la pauvreté.

Ce qui est excellent car, pour qu’il y ait des riches, il faut qu’il y ait des pauvres.

Et, là encore, la situation se présente très bien. »

Postée sur Facebook, cette vidéo a dépassé les 100 000 vues en moins de trois heures. Gageons que ce n’est qu’un début…

Biographie succincte :

Pierre Lemaitre (19 avril 1951) passe sa jeunesse entre Aubervilliers et Drancy auprès de parents employés.

Psychologue de formation et autodidacte en littérature, il effectue une grande partie de sa carrière dans la formation professionnelle des adultes, leur enseignant la communication, la culture générale ou animant des cycles d’enseignement de la littérature à destination de bibliothécaires.

Il se consacre ensuite à l’écriture en tant que romancier et scénariste, vivant de sa plume à partir de 2006. Il assure chaque mois la rubrique Classiques et Cie dans Le Magazine littéraire. De 2011 à 2013, il est administrateur de la Société des gens de lettres.

Publié par Aphadolie

Source :

Voir:

Les stations d’épuration par les plantes, une solution d’avenir pour traiter les eaux usées ? (basta)

PAR NOLWENN WEILER

Les stations d’épuration classiques, où s’accumulent des boues concentrant les polluants, ne sont pas les seuls systèmes à pouvoir être installés pour traiter les eaux usées. Des communes, mais aussi des particuliers, ont choisi de nettoyer leurs eaux grâce à des filtres plantés qui reproduisent les systèmes d’épuration naturels existant dans les zones humides : la phytoépuration. Bien qu’exigeante à mettre en œuvre, cette phytoépuration est souvent plus performante. Et favorise parfois une réduction des quantités d’eau consommées. Reportage.

Un espace vert de huit hectares, planté de saules et de roseaux, vers où convergent les égoûts : voilà à quoi ressemble de loin la « station d’épuration » de la commune de Bouvron, 2000 habitants, entre Nantes et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Vu de près, le système est plus complexe. Les eaux usées qui arrivent à la station sont d’abord « dégrillées » : les gros déchets sont retenus par une simple grille, et les plus fins par des tamis à mailles fines, avant que l’eau ne file vers trois bassins plantés de roseaux qui permettent, à chaque étape du traitement, d’affiner la qualité de l’eau. Le système utilise également des couches de sable et de graviers de plus en plus fins.

Ce système de nettoyage de l’eau reproduit en fait un écosystème épuratoire naturel, que l’on trouve notamment dans les zones humides. Les bactéries présentes dans les racines des plantes se nourrissent des effluents, dégradent la matière organique, et la transforment en matière minérale assimilable par les plantes. En retour, les plantes aquatiques fournissent de l’oxygène aux bactéries, via leurs racines.

Un volume d’eaux à traiter divisé par deux

À Bouvron, l’eau épurée repart dans des fossés plantés de saules qui s’étendent sur plus de cinq hectares. Ces saules seront régulièrement taillées, leurs branches servant à alimenter la chaudière du pôle enfance de la commune. Plusieurs années de réflexion ont été nécessaires à la mise en place de cette station si particulière. « Nous avons commencé par diminuer le volume des eaux à traiter », explique Marcel Verger, le maire (PS) de la commune. La société fromagère, dont les eaux usées allaient directement vers la station d’épuration municipale, a été invitée à mettre en place son propre système de gestion des eaux usées.

« Nous avons aussi mis en place, partout, un réseau séparatif, qui permet de ne pas avoir à traiter l’eau de pluie. Avant, les eaux pluviales théoriquement "propres", étaient mélangées aux usées, pour être traitées également avant de retourner au milieu naturel. » Des petits gestes ont également été encouragés, avec par exemple la distribution gratuite de limiteurs de consommation d’eau aux particuliers. Résultat de ce travail réalisé en amont : un volume d’eau à traiter divisé par deux.

« Le système fonctionne encore mieux que prévu »

« La solution d’une station classique avait été envisagée. L’investissement était moindre, mais la gestion à l’année était plus chère. Sur la durée de vie de la station, une économie substantielle sera réalisée », affirme la commune. 1,4 millions d’euros ont été investis pour réaliser ce vaste système d’épuration des eaux usées par les plantes. Le budget de fonctionnement annuel varie entre 80 et 100 000 euros. « Nous avons décidé de maintenir la gestion de ce système en régie directe, insiste Marcel Verger. Nous avons créé un emploi, entièrement dédié à cette tâche. La personne a en charge toute la partie électromécanique : maintenance des pompes, des automates, ou encore des sondes. »

Cette personne entretient également avec les agents de l’équipe technique municipale les espaces verts, assure le désherbage des bassins et de leurs abords. « Cela fonctionne encore mieux que prévu, se félicite le maire Marcel Verger. Pourtant, personne ne croyait à ce système. L’agence de l’eau nous a même imposé des normes plus strictes que les stations normales. » Une étude atteste par ailleurs de la robustesse des dispositifs de phytoépuration, même en période de subite et forte affluence dans des zones touristiques comme les campings.

5 millions de personnes non desservies par le tout-à-l’égout

Les systèmes de phytoépuration se développent aussi du côté des particuliers. En France, 5 millions de personnes ne sont pas desservies par le tout-à-l’égout, et doivent traiter elles-mêmes leurs eaux usées. On parle d’assainissement autonome, ou d’assainissement non collectif. Pendant longtemps, les filtres plantés ont été utilisés de manière expérimentale. Les particuliers désireux d’utiliser ce système « hors des clous » devaient signer des conventions avec leur mairie, et devaient parfois renoncer, ou procéder à des installations non autorisées.

Depuis 2009, certains procédés sont agréés par le gouvernement. D’après une étude menée ces cinq dernières années par l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea), dont les résultats ont été publiés en septembre, la phytoépuration est l’un des systèmes les plus satisfaisantspour la qualité de l’eau rejetée après traitement.

Beaucoup d’avantages, peu d’inconvénients

Au contraire, les systèmes les plus courants, comme les systèmes de micro-stations, ont de piètres résultats. Pour Martin Werckmann, du réseau spécialisé Aquatiris, le succès de leur système de phytoépuration est dû à leurs nombreuses années d’expérience. « Nous avons fait des tests sur le terrain avant d’aller sur les bancs d’essai qui permettent d’obtenir les agréments ministériels, mais qui n’ont finalement pas grand chose à voir avec la réalité. » Autre avantage, selon lui : avec la phytoépuration, il n’y a pas d’obsolescence. Ce n’est pas forcément le cas des stations compactes, dont les compresseurs doivent être changés au bout de dix ans sans que l’on soit sûr que les pièces sont encore disponibles.

La principale contrainte, reprend Martin Werckmann, c’est l’emprise au sol. La phytoépuration prend de la place : entre 10 et 20 m2 pour une famille de cinq personnes. L’installation est visible, et ne peut être déplacée. Éligible au prêt à taux zéro, un système de filtres plantés coûte de 8000 à 11 000 euros. Mais les systèmes auto-construits (non éligibles quant à eux) peuvent coûter moins de 2000 euros. Autre avantage : La plupart des procédés de traitement, en station d’épuration collective ou en assainissement non collectif, produisent des boues qui sont ensuite incinérées, mises en décharge, ou épandues en agriculture. Ce n’est pas le cas de la phytoépuration. « Le massif filtrant s’autorégule, précise Martin Werkmann. Il n’y a pas de production de boues. » La phytoépuration a peut-être un bel avenir devant elle.

Nolwenn Weiler

Série « Eau et climat », en partenariat avec France Libertés

Cet article est publié dans le cadre d’une série de reportages et d’enquêtes sur les enjeux de la gestion de l’eau et des sols dans le contexte du réchauffement climatique, réalisée avec le soutien de France Libertés - fondation Danielle Mitterrand. www.france-libertes.org

À lire dans la même série :

jeudi 4 janvier 2018

mercredi 3 janvier 2018

Et pour quelques hectares de plus….(les moutons enragés)

Un reportage de chez Blueman, qui nous montre que depuis des années, la France est vendue pour des intérêts privés, avec l’aide et la complicité d’élus qui se croient tout permis, sans consultation des citoyens… Nos terres agricoles disparaissent pour bétonner encore et toujours. Lisez le synopsis et la présentation ICI.. Si la traîtrise était punie, les prisons 5 étoiles seraient pleines de ces « bienfaiteurs » des riches. Et ça y va des financements publics pour les spoliateurs. Philippe Layat en a été victime.

mardi 2 janvier 2018

Sel, sucre, matières grasses : comment les géants de la malbouffe ont entravé un étiquetage utile aux consommateurs (basta)

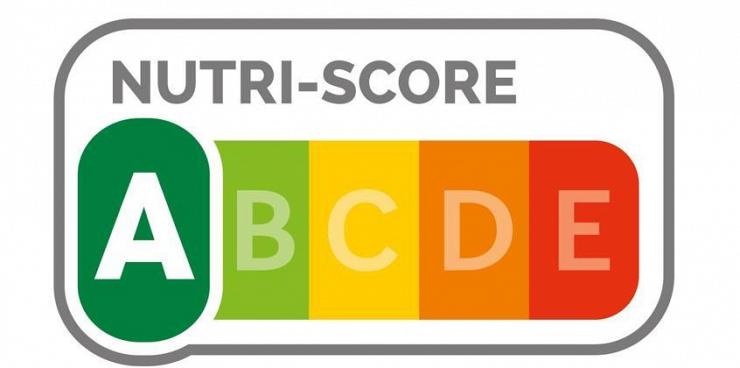

La France a finalement adopté, après une bataille de lobbying aux multiples rebondissements, un système officiel d’étiquetage nutritionnel des aliments, le NutriScore. Objectif : lutter contre la malbouffe et son impact sur la santé publique, grâce à un code couleur apposé sur les aliments. Mais les géants de l’agroalimentaire comme Mars, Nestlé ou Coca-Cola ont obtenu que le système reste facultatif, et manœuvrent aujourd’hui pour imposer un système alternatif plus conforme à leurs intérêts, qu’ils ont eux-mêmes conçu.

C’est l’une de ces batailles de lobbying qui n’en finissent jamais, sans doute parce qu’elles touchent trop directement au cœur du modèle industriel de puissantes multinationales, et mettent ainsi en cause les profits mirobolants que celles-ci accumulent depuis des décennies. Tout comme avant eux les géants du tabac, et aujourd’hui ceux du pétrole, les leaders de l’agroalimentaire refusent de voir questionner les pratiques qui ont fait leur prospérité. Une alimentation à base de calories, de sucre, de sel et de gras, dont la qualité nutritive est aussi faible que les impacts sur la santé publique sont élevés.

Pour limiter les dégâts, un outil simple a été mis en place par plusieurs pays : l’« étiquetage nutritionnel ». Rien de révolutionnaire : il s’agit simplement d’informer le consommateur sur la qualité des produits offerts au moyen d’un système de couleurs allant du vert pour les aliments les plus nutritifs au rouge pour ceux de moindre qualité. Une mesure de bon sens, soutenue par l’essentiel de la communauté scientifique, qui a été proposée au niveau européen, puis en France.

Dans les deux cas, elle s’est heurtée à un véritable tir de barrage de la part des lobbyistes. Selon l’ONG Corporate Europe Observatory, l’industrie agroalimentaire a dépensé au moins un milliard d’euros en lobbying à Bruxelles pour faire échouer le projet, avec succès puisque les institutions européennes ont finalement renoncé à instaurer un système contraignant.

Lobbying tous azimuts

En France, l’affaire a illustré la multiplicité des moyens et des relais dont disposent les industriels pour combattre une réforme qui ne leur plaît pas. La bataille a été coordonnée par l’Association nationale des industries alimentaires (Ania), le principal lobby du secteur qui regroupe l’industrie laitière, la boulangerie, les spiritueux, des biscuiteries, des brasseurs ou des multinationales comme Unilever ou Orangina. L’Ania a jugé trop « stigmatisants » les projets d’étiquetage nutritionnel du ministère de la Santé, jugés... Et y a décelé une atteinte au patrimoine gastronomique français !

En réalité, ce sont surtout les aliments transformés qui risquent de se voir apposer une étiquette rouge. Il y a un an, les enquêteurs de l’émission télévisée Cash investigation ont pu pénétrer, caméra cachée, au cœur d’une réception du « club parlementaire de la Table française », organisée par les industriels pour porter le message auprès des députés et sénateurs. Les journalistes ont pris le sénateur Michel Raison en flagrant délit de connivence avec l’Ania, grâce à un micro-cravate oublié [1].

Avec l’aide de l’association Regards citoyens, les journalistes de Cash investigation ont également identifié une série d’amendements rédigés par l’Ania et repris tels quels par plusieurs parlementaires. Parallèlement, le groupe Carrefour tentait une manœuvre de contournement en mettant en place unilatéralement son propre système d’étiquetage nutritionnel, évidemment bien moins « stigmatisant » que celui envisagé par les pouvoirs publics (lire cet article publié sur l’Observatoire des multinationales).

Attaques personnelles contre les scientifiques

Les industriels ne se sont pas privé d’attaquer personnellement les scientifiques qui ont conçu le système retenu par le ministère de la Santé, à commencer par le professeur Serge Hercberg. Sous le mandat de François Hollande, grâce à une intervention inédite du ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, ils ont finalement obtenu la mise en place d’un test « grandeur nature » avec plusieurs systèmes d’étiquetage possibles – celui du ministère de la Santé, et d’autres conçus par les industriels eux-mêmes [2]. Un test qui a, en outre, été piloté par des structures étroitement liées à l’Ania, avec une majorité d’experts ayant des liens avec l’industrie ou la grande distribution, selon l’analyse réalisée par Stéphane Horel pour Le Monde.

L’expérimentation, qui s’est achevée en décembre 2016, a logiquement été qualifiée de « mascarade » par l’association Foodwatch. La ministre de la Santé d’alors, Marisol Touraine, a néanmoins fini par officialiser en mars 2017 le choix du système retenu initialement par ses services. Il aura fallu trois ans. Mais ce choix devait ensuite être validé par la Commission européenne.

L’étiquetage souhaité par les pouvoirs publics, mais qui demeure... facultatif

Au final, ce n’est que le 31 octobre dernier que la France a enfin acté la création de son système d’étiquetage nutritionnel, le NutriScore. Un système désormais officiel, mais qui reste facultatif, grâce au travail de sape des lobbys. Des grands noms de la grande distribution (Auchan, Intermarché...) et de l’alimentation (Danone, Fleury Michon...) se sont néanmoins engagés à l’utiliser.

Un étiquetage des industriels totalement opaque

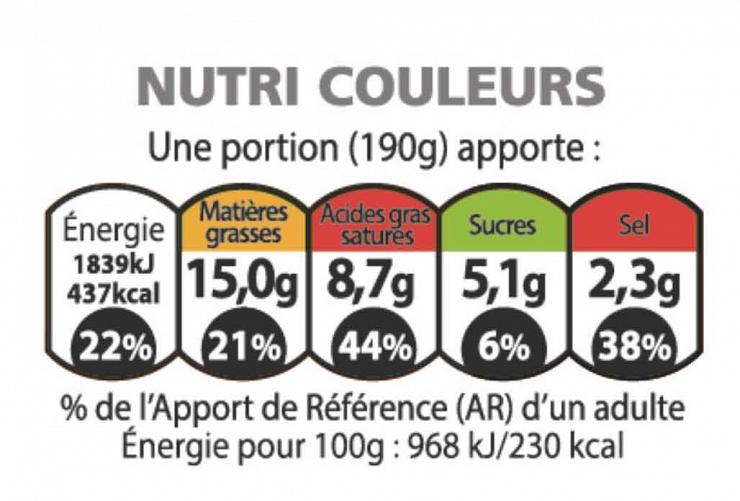

Une victoire, ne serait-ce que partielle, pour les défenseurs de la santé publique ? Ce serait sans compter sur l’obstination des géants de l’agroalimentaire. L’association de défense des consommateurs UFC Que choisir a en effet publié un courrier diffusé par Alliance 7 – l’association représentant les producteurs de biscuits, de bonbons et de céréales pour petit déjeuner – incitant ses adhérents à refuser le NutriScore officiel et à choisir un système d’étiquetage alternatif, le « NutriCouleurs », développé par les grandes multinationales du secteur, Coca-Cola, Nestlé, Mars, Mondelez, Pepsico et Unilever.

L’étiquetage voulu par les industries agro-alimentaires

Principal avantage du NutriCouleurs pour les industriels : il utilise cinq couleurs, une par catégorie de nutriments (calories, sucre, sel, matières grasses, acides gras saturés), au lieu d’une seule globale pour le NutriScore. Ce qui compliquera la vie du consommateur – d’autant que les informations sont présentées par « portion », une notion extrêmement vague, et non par 100 grammes comme pour le NutriScore - tout en permettant d’afficher un peu de vert même pour un aliment présentant des fortes teneurs en sel ou en sucre. Les seuils retenus pour passer d’une couleur à l’autre ne sont même pas rendus publics. Serge Hercberg et Chantal Julia, membres de l’équipe de recherche qui a mis au point le NutriScore, ont fait l’exercice de comparer ce que donneraient les deux systèmes d’étiquetage sur un même produit, une barre chocolatée Twix (produite par Mars) : dans le NutriScore, elle se voit affublée d’une étiquette rouge, tandis qu’avec le NutriCouleurs cette étiquette pourrait passer miraculeusement... à l’orange.

Selon les calculs des deux scientifiques, les multinationales qui ont conçu le NutriCouleurs sont aussi celles qui vendent le plus de produits de faible qualité nutritionnelle : « Pour le groupe Mars, 100 % des aliments de la firme figurant sur Open Food Facts sont classés en orange ou en rouge ; pour Mondelez, c’est 86 % de leurs produits présents dans la base ; 55 % pour Nestlé ; 54 % pour Coca-Cola ; 52 % pour Unilever et 46 % pour PepsiCo. » CQFD.

Olivier Petitjean

Photo de Une : CC FlickR

Notes

Inscription à :

Articles (Atom)